こんにちは、Dr.流星です。

今日は日ごろから誰もが心当たりがあるであろう、ストレスから無自覚に自分を守るときにはたらく防衛機制に焦点を当ててお話したいと思います。

はじめに:防衛機制とは何か

心理的防衛機制とは、受け入れがたい感情や現実に直面したときにこころを守るために働く無意識のしくみです。フロイトは「自我が利用する無意識の資源」と表現しました。これらは不安や葛藤を和らげ、心の安定を保つ役割がありますが、使い方によっては現実の問題解決を遅らせたり、人間関係を悪化させることもあります。

防衛機構は成熟度によって大きく分けられます。アメリカの精神科医ジョージ・ヴァイラントの研究では、成熟した防衛機制(例:昇華や抑制)ほど現実と折り合いを付けながら心の安定を保ち、対人関係や仕事の満足度が高いのに対し、未熟な防衛機制(例:投影や否認)に頼りがちな人ほど、感情の調整が難しく心理的健康や人間関係が不安定になりやすいと報告されています。長期縦断研究でも、中年期により適応的な防衛を用いる人は老年期の身体的健康や社会的支援が良好であることが示され、さらに育ちの良い環境は適応的な防衛スタイルを育て、成人後の仕事や家庭生活の安定に貢献することが分かっています。これらの知見は、防衛機制が一時的な心の逃げ道ではなく、生涯にわたるメンタルヘルスや人間関係に大きな影響を与えることを示しています。

以下では、代表的な7つの防衛機制(分裂・投影・合理化・否認・抑圧・昇華・置き換え)について、定義と科学的背景、日常生活の具体例を交えながらやさしく解説します。親や保護者の立場でも理解しやすいように、子どもに見られる場面や家庭・職場での例を紹介します。

分裂(splitting)

定義と背景

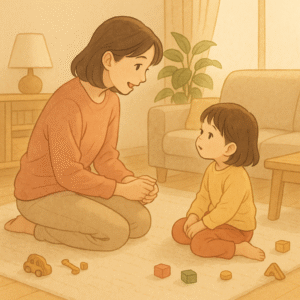

分裂は、物事や人を「完全に良い」「完全に悪い」と極端な二分で捉え、中間や矛盾を統合できない心の働きです。StatPearlsによれば、分裂では「肯定的な面と否定的な面を統合して理解することに失敗し、全か無かの考え方になる」ため、境界性パーソナリティ障害でよく見られるとされています。幼少期の母子関係の不安定さが背景にあると考えられ、乳幼児は安心できる母親の姿と不満足な母親の姿を統合できず「良い母」「悪い母」と分けて捉える時期があります。成長とともに統合が進みますが、不安が強い場面では大人でもこの防衛が出やすくなります。

具体例

- 育児・子ども:親に褒められた日は「ママ大好き!」と抱きつくのに、叱られたり欲しい物を買ってもらえないと「もう大嫌い!」と極端な反応を示します。これは未熟な心が親の「良い面」と「悪い面」を完全に分けて捉えている状態です。

- 家庭・夫婦関係:配偶者の長所を賞賛していた人が、些細なミスで「こんな人だとは思わなかった」と一気にこき下ろす場合があります。相手を白か黒かで評価してしまい、バランス良く長所と短所を見られていません。

- 職場・対人関係:上司を「完璧な人」と理想化していた部下が、指導された途端に「無能な上司だ」と評価を180度変えるとき、分裂の心理が働いています。

投影(projection)

定義と背景

投影とは、自分の内にある認めたくない感情や衝動を相手のものだと思い込み、あたかも相手がそう考えているかのように感じる心の働きです。StatPearlsでは、「自分の適応的でない衝動を他人に帰属させる」防衛と説明されています。つまり、自分で認めたくない感情や考えを相手の”せい”にしてストレスから逃れようとします。自分の不安や罪悪感を外に押し出すことで一時的に心の安定を得ますが、現実検討が歪むため対人トラブルの原因になりがちです。

具体例

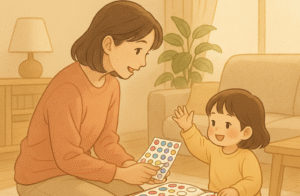

- 親子・教育場面:親自身が子どもの成績を気にしすぎてイライラしているのに、「この子は自分の成績を気にして最近ピリピリしている」と子ども側が神経質になっているのだと非難することがあります。親の不安が子どもに投影されている例です。

- 夫婦関係:自分の機嫌が悪くて険悪なムードになっているのを「パートナーの機嫌が悪いせいで家の雰囲気が悪くなっている」と考えるのは、自分の言動のせいで空気が悪くなっているという罪悪感を相手の行動に投影している可能性があります。

- 職場:自分の能力に自信がない人が「周りの人は使えない」と同僚を批判して回るとき、本当は自分の無能感をなんとなく分かっているけれども自分を守りたいがために他人へその無能感を投影しているのかもしれません。

合理化(正当化:rationalization)

定義と背景

合理化は、自分の望ましくない行動や結果をもっともらしい理由で正当化し、自分を納得させる防衛機制です。StatPearlsでは「自分の行動を合理的な説明で正当化すること」と表現されています。つまり、言い訳をして納得し、ストレスから逃れようとするのです。認知的不協和を減らすために働く心理反応で、失敗や罪悪感を和らげますが、現実の課題から目をそらす危険もあります。

具体例

- 育児・教育場面:テストの点が悪い子どもが「テストの内容が難しすぎたから仕方がない」と言い訳をして自分を慰めるのは合理化です。

- 家庭・日常生活: ダイエット中にケーキを食べてしまった人が「今日は特別な日だからまた明日から頑張れば大丈夫」と自分に言い聞かせるのも合理化です。

- 職場関係:仕事でミスをした社員が「部門全体のシステムが悪いからミスにつながった。自分の責任ではない」と説明する場合、本当は自分の失敗を正当化しているかもしれません。

否認(denial)

定義と背景

否認は、受け入れがたい現実や感情を認めずに否定してしまう防衛機制です。StatPearlsによると、否認は「外部の現実を退けて内的な説明にすがり、不快な現実を避ける」反応とされています。つまり、現実から目を背けてストレス要因を見て見ぬふりすることです。重大な診断や喪失体験に直面した直後など、心が現実を処理しきれないときに一時的に現れることが多いですが、長期的に続くと治療や問題解決を阻む要因になります。

具体例

- 健康・医療:医師から病気の疑いを告げられても、「どこも調子は悪くないから大丈夫」と再検査や治療を拒む人がいます。現実を受け入れられない否認の例です。

- 育児・発達:子どもに発達の遅れがあっても、親が「この子は個性的なだけ」と認めず、支援を先延ばしにすることがあります。否認が早期発見を遅らせるケースです。

- 対人関係:配偶者から離婚を切り出された人が「きっと冗談だ、放っとけば謝ってくるだろう」と受け流すなど、現実を否定して普段通りに接するのも否認の一例です。

抑圧(repression)

定義と背景

抑圧は、不快な感情や衝動、記憶などを無意識に心の奥に押し込み、意識上から追い払う防衛機制です。StatPearlsでは「望ましくない考えや衝動を無意識下にブロックする」働きと説明されています。フロイトは抑圧を防衛機制の基本と位置づけましたが、抑圧された内容が無意識に残ることで後に症状となることもあります。縦断研究では、未熟な防衛を多用する子どもほど内向化や外向化の問題行動が増えることが示されています。

具体例

- 育児・トラウマ場面:幼少期に大きな事故を経験した子どもが、その出来事を覚えていないのに類似した状況で強い恐怖反応を示す場合、記憶が抑圧されている可能性があります。

- 家庭・夫婦関係:夫婦喧嘩で言われた辛い言葉を翌日には「覚えていない」と感じることがあります。傷つきの感情を抑圧していると、後で夢や身体症状として現れることもあります。

- 職場:過重労働で疲れ切っているのに「自分は全然平気、まだやれる」と感じて働き続け、突然体調を崩す場合があります。ストレスや疲労の自覚を無意識に抑圧している状態です。

昇華(sublimation)

定義と背景

昇華とは、社会的に望ましくない衝動や感情を、文化的・社会的に価値ある行動へと変換する防衛機制で、ヴァイラントの分類では最も成熟した防衛の一つとされます。StatPearlsでは、「不安や感情をスポーツなど社会的に有用な活動に変えること」と定義されています。研究では、成熟した防衛(昇華や抑制)を用いる人ほど仕事や人間関係の満足度が高く、身体的健康も良好であることが示されています。

具体例

- 育児:落ち着きがなくいつもイライラして怒りっぽい子どもが運動クラブに入って毎日体を動かすことで、攻撃的な行動が減り表情が明るくなる場合、昇華がうまく働いていると言えます。

- 個人の趣味:失恋の痛みを文章や絵画、音楽に表現して素晴らしい作品を生み出すことがあります。悲しみを芸術に変換する昇華の例です。そうすることで失恋の苦痛を軽減できます。

- 社会貢献:非行が多く、暴力的だった若者が介護やボランティア活動に打ち込み、居場所を得ることで持て余していたエネルギーを人助けに変換するのも昇華です。

置換(置き換え:displacement)

定義と背景

置き換えは、本来向けるべき感情や衝動を、より安全な別の対象に移して発散する防衛機制です。StatPearlsでは「ある対象への感情を他へ転移すること」と説明されています。一般的には「八つ当たり」として知られており、怒りや不満を本来の相手に直接向けられないときに別の人や物にぶつけることで一時的に発散します。未熟な防衛ですが、昇華などの成熟した対処へつなげる橋渡しにもなります。

具体例

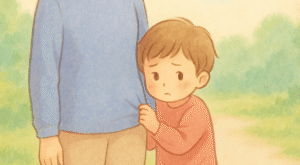

- 家庭:親が仕事で嫌なことがあり、帰宅後に子どもが少し片付けを怠っただけで過剰に叱る場合、職場のストレスからくる怒りを子どもへの叱責に置き換えて発散しています。未熟な防衛がはたらいています。

- 学校:先生や親に叱られた子どもが、放課後に関係のない友だちに”腹いせ”で突っかかって喧嘩をする場合、本来の怒りの矛先を別の弱い対象に向けています。アニメではジャ〇アンなどがよく見せる言動ですね。

- 職場:上司から理不尽な叱責を受けた社員が、帰宅途中にコンビニ店員の些細なミスに激怒するなど、本来の怒りを安全な他人にぶつけることがあります。まさに八つ当たりと言えるでしょう。

総論のまとめ

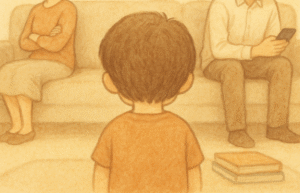

防衛機制は、誰もが持つ心の安全装置であり、一時的に心の均衡を保つために役立ちます。しかし、研究が示すように、成熟した防衛(抑制や昇華)を用いる人は心身の健康や人間関係を良好に保ちやすく、未熟な防衛に頼りすぎると結局は対人トラブルや心理的負担が増えることが明らかです。特に子どもは未熟な防衛を多用しやすいため、大人がその背後にある不安や欲求に気付いて寄り添うことが大切です。分裂や投影などの反応が見られたら、「何が怖いのか」「本当はどんな気持ちなのか」を優しく尋ね、昇華や問題解決につながる行動へ導くことが望ましいでしょう。防衛機制を知り、自分や家族の心の動きを理解することで、メンタルヘルスの向上と人間関係の改善に役立ててみてください。

参考文献・情報源

- アメリカ精神医学会 (APA) 「APA心理学辞典」(Defense Mechanism 他)

- StatPearls出版 「Defense Mechanisms」(NCBI Bookshelf, 2023)

- 日本精神神経学会 『精神神経学雑誌』 第117巻12号 特集「死にゆく患者の心理」(明智龍男, 2015)

- MSDマニュアル(プロフェッショナル版)「境界性パーソナリティ障害」(2022年改訂)

- 平成医会 メンタルヘルスコラム「苦手な人に対する心理と防衛機制」(2021)

- その他、心理学・精神医学の専門書・論文(カプラン、Cramer, 2015; Strandholm et al., 2016 など)