はじめに:HSPとは「ただの気にしすぎ」ではない

こんにちは、Dr.流星です。

近年、「HSP(Highly Sensitive Person、ひといちばい敏感な人)」という概念が広く知られるようになり、「繊細さん」といった表現で紹介されることも増えています。一方で、「自分や子どもはHSPかもしれない」と自己判断で不安になってしまうケースや十分な理解がないまま自身や他人をラベリングしてしまうケースが見受けられます。周囲からも「繊細すぎる」「大げさだ」と誤解されやすく、ときに「親の育て方や過保護のせい」といった偏見につながることも少なくありません。

精神科領域において、HSPは医学的な診断名や疾患ではなく、生まれ持った“気質(temperament)”のひとつとして扱われています。すなわち、HSPは科学的な根拠に基づく「個人差」のひとつであり、「育ちが悪い」とか「障害」あるいは「疾病」ではありません。現時点では精神科の診断基準には含まれておらず、あくまで性格傾向・特性として理解されています。しかし、こうした気質が医学や教育分野でも徐々に認知され始めているのも事実です。

本記事では、HSPという気質について精神科医の立場から科学的根拠に基づき解説します。特に子育てにおいて、HSPに正しく向き合い、子どもの個性を活かすための視点を提供できればと思います。誤解を避け、健やかな子育てのヒントとしてご活用ください。

それでは、HSPと子育てについて詳しくみていきましょう。

HSPの特徴と科学的な背景

HSPとは、心理学者エレイン・アーロン氏らの1991年からの研究で、1997年の著書にて提唱された概念で、生得的に感覚処理感受性(Sensory Processing Sensitivity; SPS)が高い人を指します。全人口の約15~20%が該当するとされ、決して珍しい存在ではありません。男女差はほとんどなく、この中には内向的な人だけでなく約3割は外向的な人も含まれます。HSPは医学的な疾病ではなく気質的特性であり、診断名ではありません。以下に、HSPの主な特徴をまとめます。

過剰な刺激を受けやすい

大きな音や強い光、人混みなどの刺激で容易に圧倒されやすく、短時間で疲労しがちです。にぎやかな環境ではストレスを感じ、静かな場所で休息する時間を必要とします。そういった環境で全く過ごせないということはありませんが、一般的な人よりもストレスや疲労を感じやすいと言えるでしょう。

思慮深さ、慎重さ

物事をじっくり深く考え、情報を丁寧に処理します。周囲の微細な情報まで気付きやすく、刺激に対して慎重に反応します。仕事が丁寧な一方で時間がかかり過ぎたり、気にしなくても問題ないことを時に考えすぎて時間を要することがあります。

強い感情反応と共感性

嬉しいことや悲しいことに人一倍強く心が動かされます。他人の表情や声のトーンから気持ちを敏感に察し、高い共感能力を示します。そのため人の痛みに寄り添ったり、思いやりを持って行動できる長所があります。また、文学面や心理学面などで能力を発揮することもあります。

微細な刺激への感受性

わずかな変化や違いによく気が付きます。例えば、季節の移ろい、小さな生き物の様子、美術や音楽の細かな表現に深く感動することがあります。嗅覚や味覚も鋭敏で、わずかな匂いや食べ物の風味の違いにも気づきます。芸術面や研究面などで才能を開花させることもあるでしょう。

こうした特性は生物学的な裏付けも得られています。HSPの脳は非HSPと比べて、感情や注意に関わる領域がより強く反応することが報告されています。例えば、他人の何気ない表情や声の調子に対しても、HSPの脳では共感や注意に関連する部位が大きく活動することが確認されています。これはHSPの高い共感性や洞察力の神経基盤と考えられます。またHSPの感じやすさは遺伝的要因も一部関与しており、ドーパミン受容体に関わる遺伝子型との関連が指摘されています。つまり、HSPは生まれつき中枢神経系が敏感で反応性が高い気質であり、人類の中に一定割合存在する生得的な個性なのです。

なお、HSPは自閉スペクトラム症(ASD)や感覚処理障害(SPD)とは異なる概念です。確かにHSPとASDやSPDはいずれも感覚過敏を示す点で共通しますが、ASDやSPDでは感覚に鈍感な場合や社会的コミュニケーションの問題なども含まれ、神経発達症(発達障害)の診断基準を満たすものです。HSPはそうした発達上の偏りはなく、あくまで「刺激への反応の強さ」の特性です。また、内向的=HSPとも限らず、HSPの中にも社交的で刺激を求める外向的な人がおり、その割合は約30%にのぼります。このようにHSPは性格の一部を表す気質であり、「神経質すぎる」「発達障害ではないか」「大げさな」といった誤解とは切り離して考える必要があります。

HSPの子ども(HSC)の特徴とは

子どもの中にもHSP特性(ひといちばい敏感な子、「HSC」= Highly Sensitive Child)を持つ子がいます。HSCは決して育て方のせいで「怖がりになった」わけではなく、生まれつき備わった気質です。乳児の頃から音や光に敏感ですぐ泣いてしまう子もいれば、環境の変化に戸惑いやすい幼児もいます。こうした敏感な気質の子どもは昔から「育てにくい子」「難しい気質」「神経質な子」と言われることもありましたが、それは親のせいではなく子ども自身の生得的な特性なのです。

HSCの子どもには具体的にどのような様子が見られるでしょうか。個人差はありますが、一般的に次のような傾向があります。

集団行動や新しい環境に慣れるまで時間がかかる

大勢の子どもの中に飛び込んで遊ぶより、様子を見てからゆっくり馴染もうとします。他の子なら平気な場所でも、慣れるのに人一倍時間を要することがあります。初対面の人に人見知りしやすく、大勢の前で発表するときなどは入念な心構えが必要です。一度慣れると大丈夫にはなりますが、また何か変化があると馴染むには時間がかかることもあります。

感覚過敏ゆえの苦手さ

痛みや不快感に対して非常に敏感です。ちょっと転んだだけでも大泣きしたり、服のタグや肌触り(素材による違和感)が気になって「チクチクする」「ザラザラするから嫌だ」と拒んだりすることがあります。また、味覚・嗅覚も鋭いため、初めての食べ物を嫌がったり、特定の食感や味を「食べたくない」「臭いから嫌だ!」と極端に嫌う偏食傾向も見られます。周囲からは「わがまま」「大げさ」「困った子」と誤解されがちですが、本人にとっては本当に強い不快刺激なのです。

変化や予期せぬ事態への弱さ

生活の中の変化に敏感で、新学期や引っ越しなど新しいことに直面すると強いストレスを感じます。急な予定変更や想定外の出来事にも弱く、例えば、公園で遊ぶだけのつもりが帰りに急遽買い物に行くことになる、気分転換にいつもと違う帰り道を通るなど、ちょっとした予定変更やいつもと違う環境では内心ドキドキして不安になってしまいます。また、「驚き(サプライズ)」が苦手で、心の準備ができていないと嫌がったり、動揺したりしやすい傾向があります。時にはその場から逃げ出したり、親(安全基地)に強く助けを求めたりしてしまうこともあるでしょう。

このようにHSCの子どもは日常で様々な困難に直面しがちですが、その一方で素晴らしい強みや才能も備えています。敏感な子はしばしば非常に観察力が鋭く、小さな変化にも気づいて豊かに感じ取ります。例えば、季節のわずかな移ろいや景色の美しさに人一倍感動したり、小さな生き物の変化を見つけて喜ぶ繊細さがあります。他者の気持ちにも敏感で、表情や声色の些細な違いから「この人は困っているかも」と察し、優しく寄り添ったり助けてあげることもできます。また、規律や道徳心を大切にし、集団のルールをきちんと守ろうとする真面目さ・正義感の強さも持ち合わせています。行動する前に慎重に周囲を観察し、危険を避ける傾向があるため、不注意なミスが少なく、トラブルに巻き込まれにくいとも言われます。さらに、物事を深く考え計画的に準備する力があるので、新しい挑戦にも備えをもって臨むなど計画性をもって力を発揮することができます。実際、研究者・芸術家・作家など繊細な感性を活かす分野で才能を発揮する人もいます。このように、HSCは環境次第で素晴らしい潜在能力を花開かせる可能性を持っているのです。

HSC(繊細な子ども)を育てるうえでのポイント

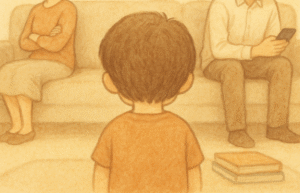

繊細で敏感な子どもを育てる親御さんにとって、HSCの特性は喜びと同時に大きな悩みの種にもなりえます。「扱いが難しい」「どう接すれば良いか分からない」と感じる場面も多いでしょう。しかし、救いなのは、HSCの適応は親の関わり方次第で大きく左右されるという科学的知見です。心理学では「感受性差異論(Differential Susceptibility)」と呼ばれますが、敏感な子どもはネガティブな環境では非敏感な子以上に問題を抱えやすい一方で、ポジティブで温かな養育環境では人一倍良い適応を示すことが分かっています。実際、高い感受性をもつ幼児は、親の養育態度が厳しすぎたり、一貫性がない(変化が多い)場合に外向的(問題行動)・内向的(不安や抑うつ傾向)な問題が増えますが、逆に親が温かく適切に接すると、敏感な子の方がそうでない子より良好な行動・メンタルの結果を示したとの報告があります。つまり、HSCにとって親のサポート次第で「悪くも良くも」なり得るのです。これは裏を返せば、親としての関わりがポジティブに作用すれば、敏感な子はより大きく成長し幸せを感じられるという希望でもあります。

では具体的に、HSCの子を育てる際にどのような点に気をつければよいでしょうか。専門家の助言や研究知見に基づき、いくつか子育てのポイントを挙げます。

①子どもの感じ方を尊重し受け止める

HSCの子どもは痛みや不快感を訴えることが多く、周囲から「大げさ」「構ってほしいだけ」と思われがちです。しかし、本人は決して演技をしているのではなく、本当に強い痛み・不快を感じています。親は自分の感覚で「これくらい平気なはず」と決めつけず、子どもの訴えをまずそのまま受け止めましょう。「そんなに痛かったんだね」「嫌だったんだね」と共感するだけで、子どもは安心し心を開きます。また、肌着のタグを取ったり匂い対策をする、静かな環境で休めるスペースを用意するといった工夫で、子どもの繊細な感覚にできるだけ寄り添うことが大切です。

②叱るときは穏やかな口調で

叱る場面でも、HSCの子には特別な配慮が必要です。HSCである子どもは大人の言葉遣いや表情の変化に非常に敏感です。親としては軽く注意したつもりの「ダメでしょ!」も、HSCの子には「ダメだろう!!」と大声で怒鳴られたように感じられることがあります。また自分の失敗に対して通常よりも気にしてしまう傾向が強いので、親が思う以上に深く傷つき、落ち込んでいる場合があります。強く怒鳴ったり厳しい言葉で叱ることは逆効果で、子どもを委縮させ、自己肯定感が育たないまま自己評価を下げてしまいます。注意や叱責が必要なときほど、なるべく静かな優しい声で伝えるよう心がけましょう。HSCの子は注意すればきちんと理解します。感情的に怒られると心がいっぱいになって学びを吸収できなくなるため、穏やかなアプローチで教えることが効果的です。

③良い行動は具体的に誉めて自信につなげる

敏感な子は否定的なフィードバックに弱い一方、肯定的なフィードバックには大きく良い反応を示します。実際、幼児期に親の賞賛に敏感に反応する子ほど、後の問題行動が少なかったという研究もあります。日頃から子どもの長所や頑張り(良い過程)を見つけ、具体的に誉めてあげましょう。「細かいことに気づくことができてすごいね」「しっかり見てくれていたから助かったよ」のように伝えると、子どもは自分の価値を実感しやすくなります。HSCの子は真面目で失敗に敏感なあまり自己評価が低くなりがちなので、誉め言葉で自己肯定感を育むことがとても重要です。もちろん無理に持ち上げるのではなく、子どもの本当の長所や努力を認める姿勢が大切です。親の「嬉しい」や「助かった」といった言葉を素直に伝えてあげることも心掛けてください。

④生活のリズムと環境を整え、過度な刺激を避ける

HSCの子は一度に多くのことを詰め込むとパンクしやすい傾向があります。一日に予定を詰め込みすぎず、活動と休息のバランスを意識しましょう。人混みや騒音の多い場所に長時間いると疲弊するため、買い物や旅行でも時折静かな場所で休ませるなどクールダウンの時間を取り入れてください。また、夜更かしや睡眠不足は情緒の安定を崩し敏感さを増すので、規則正しい睡眠習慣も大切です。刺激と休息のバランスを整えてあげましょう。

⑤変化や新しい体験は事前準備を十分に

環境の変化に弱いHSCの子には、見通しを持たせる工夫が有効です。例えば、引っ越しや進学など大きな変化があるときは、事前に写真を見せたり、現地に見学に行ったりとシミュレーションをして心構えを作りましょう。初めての場所に行く前には地図や画像で雰囲気を伝えたり、現代ではYouTubeなどで予習してもいいかもしれません。途中で次に何をするか順番に説明したりすると安心します。急なスケジュール変更は可能な限り避け、やむを得ない場合も「明日は雨で予定が変わるけど心配しなくて大丈夫だからね」と前もって伝えておくと子どもの驚きや衝撃を和らげられます。このように、子どもが予測不能な事態に直面しないようちょっとしたことでも事前に伝えておくことが安定した適応につながります。

⑥挑戦を見守り自信を付けさせる

敏感な子は慎重で新しい挑戦に尻込みしがちですが、興味がないわけではなく、なかなか一歩が踏み出せないだけかもしれません。時間をかけて計画し、準備すれば本来の力を発揮できます。親は子どものペースを尊重しつつ、「やってみたい」と思えるよう背中を押す役割も重要です。無理強いは禁物ですが、小さな成功体験を積み重ねさせることで自己効力感が育ち、次第に自信を持ってチャレンジできるようになります。例えば、人前で発表するのを怖がる子には、まず家族の前で練習してみる、次に親戚や友人、先生などの少人数の前で話してみる、と段階を踏みましょう。できたときは「全然大丈夫だったね!」「上手にできていたよ」と大いに誉めて、自分にもできる!という感覚を掴ませてあげてください。

⑦「いい子」を演じすぎていないか注意する

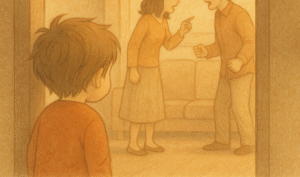

ときにHSCの子は表情や空気を読む能力が高いあまり、親や先生に怒られまいとして、必要以上に「いい子」を演じてしまうことがあります。周囲の空気を読みすぎて自分の要求を抑え込んだり、本当は嫌なことを我慢してしまうのです。その結果、家では突如癇癪を起こしたり、心身の不調(頭痛・腹痛など)となって表れることもあります。親は子どもの様子をよく観察し、「良い子でいなければ」というプレッシャーを感じていないか気に留めましょう。家庭では安心して本音を言える雰囲気を作り、「嫌なときは嫌と言っていいんだよ」と伝えることも大切です。子どもが過度に自己主張を控えているようなら、「いつもお父さんとお母さんは味方だからね。つらいときは何でも言ってね」と常に味方であることを伝え、気持ちを引き出して緊張をほぐしてあげてください。

⑧親自身の休息とサポートも確保する

(この項目は後述の「親自身がHSPである場合の子育て」にも詳述しますが)HSCの子を育てるには親のエネルギーも必要です。親が疲れ切ってしまうと、子どもに向き合う余裕がなくなります。適宜リフレッシュの時間を持ち、周囲に助けを求めることも決して悪いことではありません。子育てはチームで行うものと考え、配偶者や祖父母、専門家など頼れるリソースを活用しましょう。

以上のようなポイントを意識して接すれば、敏感な子どもも安心して能力を伸ばし、「人一倍」豊かな成長を遂げることができます。実際に精神科診療の臨床でも、HSCのお子さんは適切なサポートのもとで驚くほど逞しく成長し、自信をつけていくことはしばしば見られます。大切なのは、子どもの敏感さを否定せず「この子はこういう特性なんだ」と受け入れ、その上で環境を調整しながら長所を伸ばす姿勢です。

親自身がHSPである場合の子育て

次に、親御さん自身がHSP気質を持つ場合について考えてみましょう。もしあなた自身が音や光に敏感であったり、人混みで疲れやすかったり、子育てのストレスを強く感じやすいタイプであれば、まさにHSPの可能性があります。HSPの親は子どもの微妙な変化にすぐ気付き、深い共感をもって接することができるため、素晴らしい長所を発揮できます。一方で、子育てのストレスを人一倍感じやすく、疲労や不安を抱え込みやすいという育児中の困難も伴います。

実際の調査でも、感覚処理感受性(SPS)の高い親は子どもへの「気付き(アチューンメント)」が優れている反面、特に母親では育児をより困難に感じやすいことが報告されています。敏感な親御さんはお子さんの些細なサインも見逃さず「今日はいまひとつ元気がないな」「何か不安を感じているみたいだ」と察知し、きめ細やかに対応できるという強みがあります。これはお子さんにとって大きな安心感となり、情緒の安定につながります。一方で、常に子どもの感情に寄り添うあまり親自身がオーバーヒートしてしまったり、イヤイヤ期やいたずら盛りの時期などには騒がしい日常に疲弊して「もう限界…」となってしまうケースも少なくありません。母親の場合、感受性が高いほど「自分は育児がうまくできていないのでは」という自己評価の低下や不安・ストレスを感じやすい傾向も報告されています。つまり、HSPの親は「子どものために一生懸命になれるがゆえに、自分が燃え尽きやすい」「子育てがうまくいかないと自己評価もダウンする」と言えるでしょう。

では、HSP気質を持つ親御さんが健やかに子育てをするためには何が大切でしょうか。いくつかポイントを挙げます。

自分の心身のコンディションを最優先する

「子どもが第一、親は後回し」と頑張りすぎるのは禁物です。HSPがある親の場合は疲労や睡眠不足、ストレスによる影響を強く受けるため、まず自分の休息時間を確保しましょう。睡眠・栄養をしっかりとり、リラックスできる時間を意識的に作ることが大切です。親が安定して機嫌よくいられることは、子どもにとっても安心感につながります。飛行機の非常時に「まず大人が酸素マスクをつけてから子どもにつける」と言われるように、親自身を満たすことは決して利己的なことではなく、子育ての土台です。「自分が健康だからこそ子育てが上手くいく」という心がけが必要です。

周囲のサポートを積極的に活用する

感覚処理感受性の高い親ほど周囲の目が気になり、「周囲に迷惑をかけてはいけない」と思い詰めがちですが、子育ては一人で背負うものではありません。子育て中に精神的不調をきたす親で多いのは一人で抱え込んでいるパターンです。配偶者や家族と育児の喜びや悩みを共有し、助けてほしいときは正直に伝えましょう。保育園や一時預かり、ファミリーサポートなど地域の子育て支援サービスを利用するのも良い手です。また、育児相談窓口や専門家(心理士や精神科医)に話を聞いてもらうことで心が軽くなる場合もあります。研究でも「HSPの親に焦点を当てた支援や介入が、親自身の育児体験を改善し、子どもの発達にも寄与し得る」と提言されています。遠慮せず周囲に頼ることは、結果的に親子双方のためになるのです。

自分の特性を理解し上手に付き合う

HSPの親は「感じ取りすぎる自分」が嫌になったり、「もっと鈍感になれれば」「過敏なせいで」と思うかもしれません。しかし、その敏感さこそがお子さんとの強い絆を築く武器になっていることにも注目してほしいのです。お子さんに対する深い共感力や優しさは、大きな愛情表現として必ず伝わっています。自分の気質を否定せず、「疲れやすいけれど、その分子どもの小さな成長にも気づける」と前向きに捉えてみましょう。とはいえ、無理は禁物なので、「今ちょっと音が辛いな」と感じたら子どもと一緒に静かな場所で一呼吸おいたり、物音が小さい遊びに切り替えるなどセルフケアと育児を両立させる工夫も必要です。

完璧を目指さず、適度に手を抜く

真面目で責任感の強いHSP気質の親ほど、「理想の子育て」を追い求めすぎてしまう傾向があります。しかし、誰しも完璧な親にはなれません。育児は失敗の連続です。多少部屋が散らかっていても、食事が手抜きの日があっても大丈夫です。繰り返しになりますが、育児に完璧は必要ありません。それよりも、日頃から険しい顔ではなく笑顔でいること、イライラして子どもに当たらず余裕をもって接することの方がずっと重要です。完璧を子どもにも求める親には決してならないように心掛け、「まぁいいか」と肩の力を抜くことも、健全な育児には欠かせません。お子さんの些細な変化が気になるときも、「今は大きな問題はないから見守ってみよう」と楽観的に構える練習をしましょう。時には意図的に鈍感力を発揮することも、HSPの親にとっては心のバランスを保つコツです。

このように、HSPの親御さんが自分の状態を整えることは、子どもにとってもベストな育児環境につながります。親が穏やかでいれば、敏感な子も安心してのびのび過ごせます。逆に親が疲れてピリピリしていると、子どもは敏感にそれを察して萎縮し、自己表現を控えてしまうでしょう。自分を責めすぎず、周囲と協力しながら、「繊細さ」を強みにできる子育てを目指してください。

HSPに関する誤解と正しい理解

最後に、これまでの内容と重なる点も多いですが、HSPについて世間で広がりがちな誤解を正し、正しい理解をしていただくために重要なポイントをまとめておきます。

HSPは病気ではなく「気質」です

HSPは医学的診断名ではなく、生まれつきの気質的な特性です。研究でも「高い感受性(SPS)はあくまで中立的な個人差であり、精神疾患の症状ではない」ことが確認されています。感じ方が人と違うからといって、「異常」や「欠陥」と捉えるべきではありません。差別に用いるなどはもっての外です。

HSPは「親の育て方のせい」ではありません

繊細さや敏感さは幼少期の環境である程度は影響を受けるものの、その子がHSP気質かどうか自体は生得的(生まれつき)なものです。決して「親が甘やかしたから繊細になった」わけではありません。むしろ親が温かく見守ればこそ、敏感な子はポジティブに伸びていけるという正しい認識を持ちましょう。

「繊細・敏感=弱点」ではなく、適応次第で長所にもなる

HSPはストレスを感じやすい反面、良い環境では非HSPより大きく力を発揮する“オーキッド(蘭)”のような存在です。繊細さ・敏感さゆえに創造性や共感力に優れ、社会に貢献できる面も多くあります。大切なのはその人の特性にあった環境や支援を整えることで、敏感さを強みに変える視点です。「特性を活かす」ということは誰にでも当てはまる一般的なことです。

HSPと「神経発達症(発達障害)」は異なる

HSPの人が刺激に圧倒される様子が時に「発達障害なのでは」と心配されることがあります。しかし、HSPでは社会的なコミュニケーションの質的な障害や認知発達の遅れはみられず、あくまで感受性の高さが目立つだけの点で異なります(もっとも、HSP気質の人で発達障害や精神疾患が併存していることもあり得ます。その場合は専門医による評価が必要です)。いずれにせよ、素人判断でレッテルを貼るようなことは絶対にせず、専門家の意見を仰ぐことが望ましいでしょう。

「HSP=内向的性格」とは限らない

確かにHSPの方は内向的傾向にあることが多いですが、全員が「引っ込み思案」というわけではありません。約30%は社交的で刺激を求める外向的HSPであると報告されています。一人が好き、人前が苦手といった内向性の有無と、環境刺激に敏感かどうかは別の次元で考える必要があります。この点も混同しないよう注意が必要です。HSPの方で「いじられキャラ」(リアクションが面白いなど)として明るく過ごせる方もいますが、本人にとっては実は強いストレスになっていることもあり得る、ということを周囲が気にかけておきましょう。

以上の点を踏まえ、HSPについて正しく理解することは、周囲のHSPの人々を支え共に生きる上で非常に大切です。特に子育てにおいては、親がHSP気質の子どもを「扱いにくい困った子」と決めつけず、その子の個性として受け入れる姿勢が何より重要です。それは単にHSPの子への対応に留まらず、人間の多様性を認め一人ひとりの個性を尊重することにもつながります。

おわりに

HSP(人一倍繊細で敏感な人)は科学的にも裏付けられた気質であり、その特性がある子どもたちは決して「弱く扱いにくいだけ」の存在ではありません。HSPには困難も伴いますが、それ以上に豊かな可能性が秘められています。大切なのは正しい理解に基づいた対応です。

本記事では精神科医の視点から、HSPとは何か、HSCの子育てのポイント、そしてHSPの親御さん自身のケアについて述べてきました。情報過多の時代だからこそ、SNSや噂に惑わされず、信頼できる科学的エビデンスに基づいてHSPと向き合うことが求められます。

HSPに関わる子育て中の方は、どうか自分やお子さんの敏感さを否定しないでください。それは個性であり、一緒に成長していくための鍵でもあります。適切な環境と関わりがあれば、HSPの子どもは人一倍の優しさや創造力を発揮し、逞しく花開くでしょう。親御さん自身も、自らの敏感さと上手に付き合いながら、無理せず子育てを楽しんでください。

HSPへの正しい理解が広がり、敏感な気質を持つ人もそうでない人もお互いを認め合える社会になることを願っています。

参考文献・情報源

Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 345–368.

Pluess, M., & Boniwell, I. (2015). Sensory-Processing Sensitivity (SPS) and its Measurement: The Highly Sensitive Person Scale (HSPS). In Sensitivity: The Power of Sensitivity (pp. 11–33). Springer.

Greven, C. U., Lionetti, F., Booth, C., Aron, E. N., Fox, E., Schendan, H. E., … & Pluess, M. (2019). Sensory Processing Sensitivity in the context of Environmental Sensitivity: A critical review and development of research agenda. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 98, 287–305.

Lionetti, F., Aron, A., Aron, E. N., Burns, G. L., Jagiellowicz, J., & Pluess, M. (2018). Dandelions, tulips and orchids: Evidence for the existence of low-sensitive, medium-sensitive and high-sensitive individuals. Translational Psychiatry, 8(1), 24.

Slagt, M., Dubas, J. S., Deković, M., & van Aken, M. A. (2016). Differences in sensitivity to parenting depending on child temperament: A meta‐analysis. Psychological Bulletin, 142(10), 1068–1110.

Pluess, M., Assary, E., Lionetti, F., Lester, K. J., Krapohl, E., Aron, E. N., … & Eley, T. C. (2018). Environmental sensitivity in children: Development of the Highly Sensitive Child Scale and identification of sensitivity groups. Developmental Psychology, 54(1), 51–70.

日本感覚処理感受性研究会. 「HSP・感覚処理感受性について」

American Psychological Association. “What is a Highly Sensitive Person (HSP)?”

Aron, E. N., & Aron, A. (2020). The clinical implications of high sensitivity. Psychotherapy, 57(2), 217–228.

Pluess, M. (2023). Sensory Processing Sensitivity: What We Know So Far. Current Directions in Psychological Science, 32(1), 59–65.

日本精神神経学会. 「感受性・HSP(Highly Sensitive Person)について」

World Health Organization. “Mental health of children and adolescents.”

Lionetti, F., Aron, A., Aron, E. N., Klein, D. N., & Pluess, M. (2019). High Sensory Processing Sensitivity and Childhood Environmental Sensitivity: A Review. Current Psychiatry Reports, 21, 59.

中井俊樹ほか. 「子どもの感受性(HSC)と親の養育態度:最新研究動向」 発達心理学研究, 2021.

厚生労働省. 「発達障害とHSPの違い」