こんにちは、Dr.流星です。

最近、よく耳にする「毒親」(どくおや)という言葉。

もちろん、医療用語ではありませんし、広辞苑を開いても「毒親」という言葉はないですが、言葉自体は著書『TOXIC PARENTS』(邦書:『毒になる親』)にて1989年に提唱された言葉のようです。そこでは「子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親」という概念で提唱されています。表現としてはわかりやすく、インパクトがある言葉です。「人生を支配し」の解釈が人によって違ってきそうですが、恐らく現代では「子どもに悪影響を及ぼす」という点に焦点が当てられているように思います。

精神科的観点からは、「毒親」という言葉に当てはまる家庭環境として、「小児期逆境体験を与えたにも関わらず、そのフォローやケアができていない親」「過干渉・支配的な養育をする親」というように解釈できるのではないかと考えています。

今回の記事では、そんな「毒親」について、文献や研究を通じて科学的に、精神科的観点から考えていきたいと思います。少し私自身の主観も含まれている点がありますが、それぞれの意見を持って「毒親」という言葉で表現される社会問題が議論されるきっかけになればうれしいです。

それでは、みていきましょう。

「毒親」の定義と背景

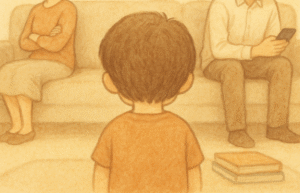

「毒親(どくおや)」とは、日本では一般的に子どもに悪影響を及ぼす親のことを示しています。これは学術用語ではなく俗称であり、明確な定義はありませんが、1989年に米国のセラピストであるスーザン・フォワード氏が著書『TOXIC PARENTS』(邦訳:『毒になる親』)で提唱した概念が元になっています。その後、日本でもこの言葉が広まり、最近ではメディアやネット上で頻繁に使われるようになりました。著書によると毒親とは、「子どもの人生を支配し、子どもの心身に有害な影響を与える親」を指します。例えば、子どもを過剰にコントロールしたり虐待したりする親が典型です。心理学的には、毒親的な養育はネガティブ・ペアレンティング(子に悪影響を及ぼす養育)の一種と位置づけられます。こうした親は必ずしも悪意を持っているとは限らず、自覚がないことも多々あります。「子どものため」と信じて行ったことが結果的に子どもを苦しめてしまうケースもあり、自覚がなくとも周囲からみると「やり過ぎ」になっているのです。しかし、たとえ親に自覚や悪意が無くとも、親子関係のバランスが崩れ、子どもの自主性や自己価値を損ない、子どもが身体的・精神的な苦痛を感じてしまえば、それは「毒親」と言えるのです。

スーザン・フォワード氏は著書内で「自分自身の生存に必死な親は子どもに『あなたの気持ちは重要でない。大事なのは私だけ』という強力なメッセージを送る」と述べています。このように親が自分本位で子どもの心情を顧みない態度は、子どもに深刻な心理的ダメージを与えると言えるでしょう。

「毒親」という言葉を使う際の注意点

「毒親」という表現はインパクトが強い一方、誰もが自分の親に当てはまるような気がしてしまったり、反抗期や思春期の子どもが一時的な感情で「うちは毒親」と決めつけてしまうこともあります。また、当たり前のことですが、親が「毒親」と言われて嬉しいはずもなく、むしろ不快感を与える言葉であり、直接「毒親」と表現することにしっかり抵抗感を持っておきましょう。

実際、思春期の子どもは言葉を強くして周囲へ自分を主張する時期です。自分をアピールしたい気持ちが強くなり、「世界一すごい」「超やばい」など極端な言葉を使って感情や主張を強調する傾向があります。こうした言語の強調表現は成長段階の一つですが、時に現実以上に物事を大げさに語ることもあります。また、社会で使われている言葉の中には、本来の定義や医学的な基準を超えて拡大解釈されるものも目立ちます。たとえば「ブラック企業」や「メンヘラ」などは、本来の定義や意味がありますが、実際には「本人が不都合と感じるもの」や「単に自分に合わない環境・人」に対しても広く使われることが少なくありません(個人的に「メンヘラ」はもう一つの単語として独立しているようにも思いますが…)。専門的には”ADHD”や”ヒステリー”などは拡大解釈されてしまっているものの代表かもしれません。話が少し逸れましたが、要するに、「親の言うことがうるさい」「自由にさせてもらえない」といった不満を“毒親”という強い言葉で表現してしまうことは、本人の一時的な感情や周囲の注目を集めたい気持ちが背景にある場合も多いので鵜呑みにせず、しっかり整理して考えてほしいということです。もちろん、大人になって過去の体験を振り返って「毒親だったかも…」と冷静に判断することは間違っていません。しかしながら、思春期を過ぎても極端な言葉遣いや過度なラベリングが続く場合は、発達特性や言語発達の影響が関与している可能性も考えられますのでその点にも注意が必要です。

「毒親」という言葉は感情的なラベル貼りや拡大解釈した表現として安易に使うのではなく、冷静に家庭内で起こっている問題を整理するきっかけとして使って欲しいと思います。もし「自分の親は毒親かも?」と感じたときや、「この親は本当に毒親なのか?」と悩んだときは、一度立ち止まり、どんな行動や関わり方が本質的な問題なのかを具体的に整理してみることが大切です。また、「毒親」という言葉が気になった親御さんも、自分の子育てを振り返り、「より良くできる点はないか?」と見直す機会にしていただければと思います。

コラム:自分が「毒親」と気づけない親も多い

実は、自分が「毒親」かもしれないと気づけない親御さんも少なくありません。精神科の診療現場でも、子ども自身に大きな問題はないのに、「この子のせいで生活がうまくいかない」と親が責任を子どもに押しつけてしまうケースがよく見られます。こうした場合、医療や行政につながることで支援を受けられることもありますが、親が「自分にも改善点があるかも?」と振り返る機会を持たないまま、子どもが一人で苦しみ続けてしまうことも珍しくありません。子どもが自分で周囲に助けを求めることができたり、友人やパートナーなどの良好な人間関係に恵まれていれば、逆境を乗り越えられることもあります。しかし、苦しい思いをした子どもたちは、やがて「うちの親は毒親だった」と振り返ることになるのです。

毒親と小児期逆境体験(ACEs)

「毒親」による養育環境は、しばしば小児期逆境体験(Adverse Childhood Experiences: ACEs)として整理できます。小児期逆境体験については以前の記事にまとめていますので、そちら▼をご覧ください。

身体的虐待 – 親から殴る蹴るなどの身体的な暴力を受けること。これは毒親の典型であり、子どもに恐怖と外傷体験をもたらします。

精神的虐待 – 親からの暴言や脅し、過度な批判などで心を傷つけられること。毒親はしばしば子どもの人格を否定したり侮辱したりし、深い心理的ストレスを与えます。

性的虐待 – 親あるいは家族やその知り合いからの性的な嫌がらせ・性的暴行を受けること。極めて深刻な毒親行為で、PTSDなど長期のトラウマ反応を引き起こし得ます。

身体的ネグレクト – 衣食住や医療など、子どもの基本的世話を怠ること。例えば「食事を与えない」「必要な医療に連れて行かない」等で、子どもの生存と発達を脅かします。

情緒的ネグレクト – 愛情や関心の欠如から子どもの心のニーズを無視すること。「ほったらかし」「無関心」な養育態度が該当し、子どもは自己肯定感の低下や愛着不安を抱えます。

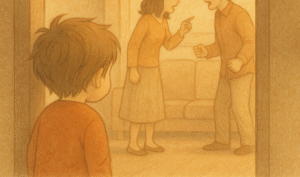

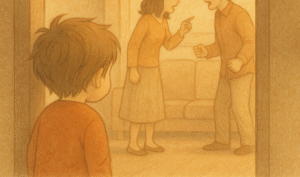

家庭内暴力– 両親間や家庭内での暴力(DV)を子どもが目撃・体験すること。直接の虐待ではなくとも、親が暴力的である環境自体が子どもに心理的外傷を与え、不安や恐怖の中で成長させます。

親の精神疾患 – 親がうつ病や統合失調症などの精神疾患であり、適切な養育ができない、暴言・暴力が出る場合があります。親の病状が不安定だと、子どもは安心できる養育環境を失います。

親の薬物乱用やアルコール依存 – 親がアルコールや薬物の依存症の場合、家族が振り回されます。酩酊状態や錯乱状態での暴言・暴力、養育放棄、経済的困窮など、子どもへの悪影響が顕著です。

家族の崩壊(離婚や別離) – しばしば激しい夫婦喧嘩や裁判の結果として起こるため、子どもに深い心の傷を残します。また離婚後、親が子どもに無関心になったり、片親が養育放棄するケースでは子どもが逆境にさらされます。離婚や別居自体は毒親行為ではありませんが、しっかりと子どもの心理的ケアやフォローをすることが肝要です。

家族の刑務所収監 – 親や同居家族が犯罪を犯し投獄されるケースです。親が長期不在になる上、周囲からの偏見が子どもに向くケースもあり、子どもの精神的負担は大きくなります。

上記のように、自分の親を「毒親」と思うようになるケースでは、子ども・大人に関係なく、複数のACEsにさらされている場合が少なくありません。例えば、毒親による身体的虐待や心理的虐待は明確にACEに該当しますし、親の依存症や家庭内暴力も、当たり前ですが子どもにとって重大な逆境です。それらの逆境体験が積み重なるほど、子どもの心身への影響は深刻になります。実際、多くの研究がACEsの蓄積が子どもの発達に長期的な悪影響を与えることを示しています。ACEsに曝露された子どもは認知発達の遅れ(学習困難や記憶問題)や注意・行動・感情のコントロール困難が見られ、後の不適応行動(例えば、校内での問題行動や非行)のリスクが高まると指摘されています。さらに、情緒面・対人面でも非定型な発達(他者への不信感や情動調節の困難)が生じやすく、その結果、大人になってから精神疾患の発症リスクや対人関係の問題が増加することが報告されています。このように、「毒親環境」と言える「小児期逆境体験が多発する環境」は、子どもの健全な発達を阻害し、将来的な心の健康に大きな影を落とすのです。

ACEsに該当していれば、「毒親」と判断する要素になりますが、一方でACEsと明確に判断できないものの「毒親」と判断されるケースも存在します。(▼次へ)

「過干渉・支配的な親」が及ぼす心理的影響

「毒親」の中には露骨な虐待をしなくても、過干渉で過度に支配的な養育態度で子どもを苦しめるタイプもいます。こうした親は一見「熱心」「心配性」にも映りますが、子どものあらゆる行動をコントロールし、自主性を奪ってしまう点で有害です。「毒親」の「子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親」という提唱にはこういったタイプの親が一番当てはまるのかもしれません。例えば、進路や交友関係、生活習慣に至るまで子どもの意思を尊重せず・認めず親が決定し、少しの失敗も許さない――これは心理的コントロール(Psychological control)と呼ばれる養育態度で、子どもの自己形成に深刻な弊害をもたらします。その根底には、親の「自分本位な養育的思考」があるのだと思います。言い換えれば、「子どもの気持ちは重要ではない。私が満足できるか、周囲からどう見られるか・どう評価されるかに関わる。親としての役目を果たすためにしっかり教育しなければ」という考え方がベースにあるのでしょう。それでいて、子どもが親の指示通り頑張って成功したときには、「やっぱり私が正しかった」と満足してしまい、自分の言動や支配的な態度の“負の側面”を振り返る機会がほとんどないまま、子育てを続けてしまうことも少なくありません。

まず、親からの心理的支配が強い子どもは自尊心(≒自己肯定感)の低下に陥りがちです。親が「あれもダメ、これも私がやる」と過干渉することで、子どもは無意識に「自分は何もできない」「親に頼らないと」というイメージを確立していきます。このダブルバインド(二重拘束)的な状況下で、子どもの心には「親は愛情で世話を焼いてくれる、でもそれは自分が無力だからだ」という矛盾した自己認識が刻み込まれます。実際の研究でも、母親から心理的コントロール(過干渉)を受けている子どもは、その後の自己評価が有意に低くなることが示されています。自分に自信が持てないまま成長すると、人間関係や挑戦の場面で委縮してしまい、ますます成功体験を得にくくなるという悪循環に陥る可能性が高まります。また、逆に自己表現をしようとするあまり、感情の爆発(感情コントロールの難しさ)や、行動や外見の派手さにつながるケースもあります。親の過干渉は、子どもの自己肯定感や行動面にさまざまな影響を及ぼすことがあるのです。

過干渉・支配的な養育は愛着スタイルや対人関係のパターンにも影響します。乳幼児期の愛着理論によれば、親が過度に侵入的であったりコントロール的であった場合、子どもは安心できず不安定な愛着(アンビバレント型や回避型)を形成しやすいとされています。実際、親の養育態度が不適切(不一致・過干渉・拒絶的)だと、子どもは情緒的苦痛に適応するため防衛的な愛着戦略(不安型・回避型・無秩序型)を発達させることが報告されています。例えば、親が子どものプライバシーを全く認めず支配し続けると、子どもは心を閉ざして親から心理的に距離を取ろうとするかもしれません(回避型愛着の形成)。一方、親の顔色を常に窺うようになり、自分の本音よりも親の意向を優先する子もいます(不安・アンビバレント型愛着の傾向)。いずれにせよ、安心できる安全基地としての親子関係が築かれないため、子どもは健全な対人信頼感や自己肯定感を育みにくくなります。こうした愛着の問題は、後の人格形成や対人関係(恋愛や友人関係)にも尾を引くことが多いです。

過度に支配的な親のもとで育つと、回避性パーソナリティ傾向(他者から拒絶される不安や恐怖感から人付き合いを避ける性格的傾向)や依存的な対人態度が形成される場合も指摘されています。親に認められようと顔色を窺い続けた子どもは、成人後も他人に過剰に迎合したり「NO」が言えない性格になることがあります。あるいは人からの評価に敏感で萎縮し、自己主張や社交を避ける性向を持つこともあります。これは幼少期に親から無条件の受容を得られず、失敗や拒絶に対する極度の不安や恐怖感が染み付いてしまうためです。

さらに、最近の研究は「過保護・過干渉な親」と「子どもの不安障害発症リスク」の関連を示唆しています。例えば、2023年のある研究では、10代の青少年において「親が過保護である」と自己報告した群は、社会不安(対人緊張)の症状が強く、情緒の調整(感情をうまくコントロールする力)の未熟さも見られたと報告されています。加えて、統計解析の結果、親の過干渉が子どもの情緒調整力の乏しさを介して社会不安を高める一因となっていることが示唆されています。簡単に言えば、「何でも親が先回りして与えてしまう環境」では子どもは自分で困難や逆境に対処する練習機会を奪われ、結果として情緒コントロールが未熟なまま成長してしまうのです。その未熟さが思春期以降に不安障害(分類は多岐に亘りますが、特に対人場面での強い不安)につながりやすいというわけです。逆に、子どもの年齢相応の自立を尊重する親のもとで育った子どもはメンタルヘルスが良好であることも分かっています。親が適度に「見守り」、子ども自身に選択や失敗の経験をさせ、必要な時は手助けする姿勢が、健全な自己効力感と精神的レジリエンスを育む鍵なのです。

毒親環境と子どもの精神疾患

子ども時代に毒親のもとで受けた心の傷は、将来の精神疾患リスクを高めることが知られています。米国の疾病予防管理センター(CDC)の大規模調査によれば、小児期逆境的体験(ACEs)を予防できれば成人期のうつ病患者を約44%も減らせる可能性があると試算されています。幼少期の虐待・ネグレクトは、それ自体が子どもにPTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こすこともありますし、慢性的な「毒親ストレス」に晒されることで複雑性PTSD(対人トラウマによる複合的なストレス障害)様の症状を呈するケースもあります。子ども時代のトラウマは脳のストレス反応系(HPA軸)や扁桃体・海馬といった情動記憶を司る脳部位に変化をもたらし、過敏な不安反応や情動調節困難を引き起こすことが神経科学の研究で示されています。例えば、被虐待経験のある人は脳の前頭前野の実行機能が低下しやすかったり、ストレス関連ホルモンの調節異常が見られるとの報告もあります。こうした生物学的変化が不安障害や気分障害(うつ病)の発症素因となり得るのです。

パーソナリティ障害との関連も注目すべき点です。近年の研究では、境界性パーソナリティ障害(BPD)など特定の人格障害の背景に高率で幼少期の虐待・ネグレクト歴が存在することが明らかになっています。実際、BPD患者の約40~76%が子ども時代の性的虐待を、25~73%が身体的虐待を報告しており、情緒的・身体的ネグレクトもBPD発症と強い関連を示すというデータがあります。特に情緒的虐待や慢性的な否定(エモーショナル・イネイブリング)がBPDの形成に寄与する可能性が指摘されており、虐待による不安定な愛着→情緒調整の不全→人格構造の脆弱性、という経路が考えられています。同様に、幼少期に親から継続的な嘲笑や拒絶を受けた人の中には、回避性パーソナリティ障害や自己愛性パーソナリティ障害のような極端な性格傾向を発達させる例もあります。このように幼少期の心理的な逆境体験が人格の根幹に影響を与え、後の人格障害のリスクファクターとなり得るというのは、精神医学における重要な知見なのです。

コラム:専門機関・学会の見解と最新の研究動向

虐待や毒親環境の影響については、世界中の精神医学・心理学の専門家が重要性を認めています。日本でも、近年「小児期逆境体験(ACEs)」という概念が医療・教育分野で注目されています。日本精神神経学会の学術雑誌でも特集が組まれ、虐待が子どもの脳発達に与える影響や、虐待世代間連鎖を断ち切るための方策などが活発に研究・議論されています。さらに、日本では、児童虐待が将来社会に与える経済的損失についての分析も行われており、2012年度における虐待起因の社会的損失は少なくとも年間1兆6,000億円(医療費や労働損失等の試算)にも上ると報告されています。これは毒親問題が個人の家庭内に留まらず、社会全体で取り組むべき課題であることを示しています。

おわりに

このように、「毒親」という問題は単に親子関係の悩みに留まらず、子どもの脳・心の発達や生涯にわたる精神的健康に直結する重大なテーマです。精神科医療の観点から明らかなのは、小児期逆境体験や有害な養育環境が多種多様な精神疾患のリスクファクターであるという事実です。裏を返せば、健全な養育環境の支援や毒親的養育が連鎖することへの予防策は、将来的な精神疾患の予防につながります。

毒親問題に苦しむ当事者の方は、自身の生きづらさが決して「自分だけの責任」ではなく、もしかしたら養育環境に起因している可能性を冷静に考えてみてください。必要であれば行政機関や教育機関(児童相談所、子ども家庭支援センター、子育て世代包括支援センター、チャイルドライン、いじめ・子どものSOSダイヤル、子どもの人権110番、学校の養護教諭など)、専門家の助けを借り、傷ついた自己肯定感や対人関係の課題に向き合うことで、毒親の負の影響を乗り越えることは可能です。臨床の現場でも、カウンセリングや必要に応じた薬物療法、親への心理教育によって、幼少期の逆境から回復し自分らしい人生を取り戻している方が大勢います。

毒親のもとで育ったからといって将来が決まるわけではありません。しかし、毒親による傷が深刻な影響を及ぼし得ることを正しく理解し、社会全体でその連鎖を断ち切る支援をしていくことが重要です。

「毒親」という言葉の認知度上昇が、小児期逆境体験の理解や家庭環境に悩む子どもたちの状況改善につながるいい機会となることを願っています。

参考文献・情報源

スーザン・フォワード (1989) 『毒になる親』

CDC (米国疾病予防管理センター) 「Adverse Childhood Experiences (ACEs)」報告

石川惠太 他 「親の小児期逆境体験が次世代の精神病理に与える影響」 発達心理学研究 (2022)

藤澤隆史 他 「児童期逆境体験が脳発達に及ぼす影響と養育者支援への展望」 精神神経学雑誌 (2020)

Tang et al. “Parental psychological control and children’s self-esteem” Child Adolesc Psychiatry Ment Health (2024)

Goodwin, C. “Does Overprotective Parenting Lead to Anxiety in Children?” Psychology Today (2023)

Salters-Pedneault, K. “Child Abuse and BPD” Verywell Mind (2021)

American Psychiatric Association. Psychiatry Online「Childhood Trauma」

心理学の学校「毒親とは?」(2022)

Wada, I., Igarashi, A.: The social costs of child abuse in Japan. Child Youth Serv Rev, 46; 72-77(2014)