こんにちは、Dr.流星です。

2025年10月、ノーベル生理学・医学賞は「末梢性免疫寛容(Peripheral Immune Tolerance)」に関する画期的な発見に贈られました。この賞を受けたのは、アメリカのメアリー・E・ブランコー氏、フレッド・ラムズデル氏、そして日本・大阪大学の免疫学者である坂口志文(さかぐちしもん)氏の3名です。

彼らは私たちの強力な免疫システムが暴走して自らの体を攻撃しないように調節するしくみ、すなわち「末梢性免疫寛容」を発見・解明しました。では、この「免疫寛容」とは何なのでしょうか?

本記事では、末梢性免疫寛容の定義や働き、そして臨床的な意義について解説します。精神科医の視点から、免疫寛容と心の関わりについても少し触れたいと思います。

免疫寛容とは?自己を攻撃しない免疫のしくみ

免疫寛容とは、一言でいうと「免疫の黙認」です。

私たちの体には細菌やウイルスなど外敵から身を守るための免疫システム(免疫系)が備わっています。免疫は通常、体に侵入した異物を「敵」と認識すると攻撃して排除します。しかし、自分自身の臓器や常在する無害なもの(例えば食べ物や花粉、腸内細菌など)は本来攻撃してはいけません。免疫寛容とは、「これは攻撃してはいけない相手だよ」と免疫細胞が学習し、自分自身や無害なものには反応しないようおとなしくしている状態を指します。

免疫にとっての“味方”を傷つけないための賢い仕組みと言えるでしょう。

この免疫寛容には2段階あります。まず中央免疫寛容(central tolerance)と呼ばれる第一段階が、免疫細胞の「教育の場」で起こります。例えば、T細胞という免疫細胞は骨髄で作られた後、「胸腺」という臓器(胸の奥にある小さな器官)に送られます。胸腺では、T細胞が自分自身の体の成分に反応しないかテストが行われます。学校の卒業試験のようなものです。自分の体(自己)のタンパク質に強く反応する“問題児”のT細胞は不合格となり、胸腺で排除されてしまいます。こうして、生まれつき自己反応性(自己を攻撃する性質)のある危険な細胞は多くが除去され、残った“T細胞の卒業生”だけが全身に送り出されるのです。

しかし、この一次試験(中央寛容)だけでは万全ではありません。胸腺の試験をすり抜けてしまう“抜け穴”があり、いくらチェックしても一部の自己反応性の免疫細胞が生き残って全身に出て行ってしまうことが分かっています。そのため、第2のチェック機構が必要となります。これが今回ノーベル賞のテーマとなった末梢性免疫寛容(peripheral tolerance)です。末梢(=全身のあちこち)で働く免疫寛容のしくみが、卒業後の免疫細胞たちを見張り、万が一、自己攻撃を始めそうな細胞があれば「待て待て。攻撃したらダメだよ」とストップをかけてくれるのです。

末梢性免疫寛容を担う「制御性T細胞」という監視役

では、この第2の見張り役とは具体的にどんなものなのでしょうか?ノーベル賞受賞者たちの発見により、その正体が「制御性T細胞(regulatory T cell, Treg)」であることが明らかになりました。制御性T細胞とは、一種のT細胞ですが特別な役割を持つ細胞で、他の免疫細胞の暴走を抑える“ブレーキ”のような存在です。言わば免疫システムの「警備員」や「平和維持部隊」であり、自己の組織を攻撃しそうな危険な免疫細胞を見張って鎮圧する役割を果たします。

制御性T細胞がきちんと働くおかげで、私たちの免疫は自分自身の細胞を「誤射」せずに済んでいるのです。

この制御性T細胞の存在は1995年に坂口志文氏らによって突き止められました。当時、多くの科学者は「免疫寛容は胸腺での淘汰(中央寛容)だけで説明できる」と考えていましたが、坂口氏はそこに疑問を抱きます。彼はマウスを使った実験で興味深い現象を発見しました。それは、生まれて間もないマウスから胸腺を取り除くと、免疫のコントロールが効かなくなり、全身で自己免疫疾患のような症状が起きてしまうというものでした。本来胸腺がないと免疫細胞が減って感染症に弱くなるはずですが、逆に免疫が“暴走”して自分の臓器を攻撃してしまったのです。しかし、坂口氏はさらに続けて、ある種のT細胞を外から追加で与えると、この自己免疫的な症状がピタッと治まることを突き止めました。その効果を発揮したT細胞には「CD25」という目印(抗原)が付いており、このCD25陽性T細胞こそが自己攻撃を抑える細胞だと示されたのです。坂口氏はこれを「制御性T細胞」と名付け、免疫学の常識を覆す新たな耐性メカニズムを提唱しました。

数年後の2001年、ブランコー氏とラムズデル氏は別の角度からこの謎に迫ります。彼らは「スカーフィーマウス」と呼ばれる特殊な変異マウスを研究していました。このマウスは生後すぐに全身の免疫が暴走し、深刻な自己免疫症状を起こして短命になってしまいます。遺伝子を解析した結果、このマウスでは「Foxp3」という遺伝子に変異があることが判明しました。さらに人間でも、同じ遺伝子に変異があるとIPEX症候群という重篤な免疫疾患(生後まもなく多臓器に自己免疫症状が現れる非常に稀な病気)を引き起こすことが分かったのです。つまり、Foxp3遺伝子は免疫寛容の維持に絶対不可欠であり、この遺伝子が壊れると免疫システムが自己を攻撃し暴走してしまう、という決定的な証拠でした。

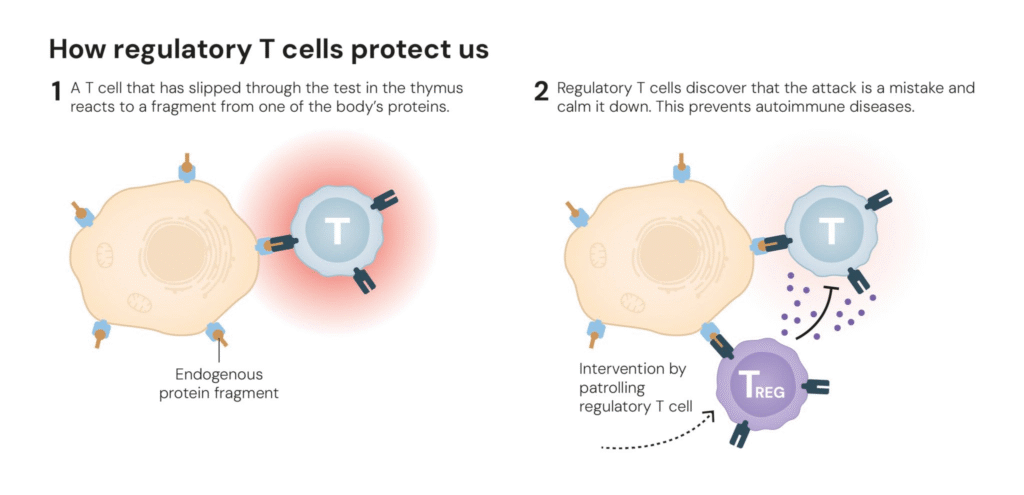

図: 制御性T細胞(Treg)が自己免疫反応を防ぐしくみ。 左のパネル(1)では、胸腺での教育をすり抜けた“T細胞”(赤色)が自分自身のタンパク質(自己抗原)を攻撃しようとしています。これは本来あってはいけない「誤射」です。右のパネル(2)では、巡回中の制御性T細胞(紫色)がこの異常に気づき、問題のT細胞にブレーキをかけています。こうして免疫の暴走を鎮め、自己免疫疾患を防いでいるのですnobelprize.org。

Foxp3遺伝子が、実は制御性T細胞の“司令塔”であり、この遺伝子が正常に働くことで制御性T細胞が分化・発達することも突き止められました。坂口氏は2003年に、先のFoxp3がまさに自分たちが1995年に見つけた制御性T細胞の発生に必要な遺伝子であることを証明し、両者の発見を繋ぎ合わせました。制御性T細胞(Treg)はFoxp3という遺伝子の指令によって作られ、他の免疫細胞を監視・抑制することで自己寛容を維持している――このメカニズムが明らかになったのです。免疫の教科書に新たな一章が加わった瞬間でした。

免疫寛容の臨床的意義:自己免疫疾患からアレルギー、移植まで

こうした末梢性免疫寛容のしくみが正常に働いているおかげで、私たちは普段、自分自身に対する深刻な自己免疫疾患を誰もが発症せずに済んでいます。

逆に言えば、免疫寛容の制御がうまくいかなくなると様々な病気に繋がります。その代表が自己免疫疾患です。

例えば、本来なら体に害を与えないはずの自己の組織を免疫が攻撃してしまうと、関節リウマチ(関節を攻撃)、1型糖尿病(膵臓のインスリン産生細胞を攻撃)、多発性硬化症(神経の髄鞘を攻撃)といった病気が起こります。実際、末梢性免疫寛容の研究から得られた知見は、1型糖尿病や多発性硬化症など自己免疫疾患の新たな治療法の開発に道を開いています。制御性T細胞の働きを増強してやれば、自己免疫による組織破壊を抑えられる可能性があるからです。

また免疫寛容は、アレルギーとも深く関係しています。

例えば、本来、人の腸の免疫系は食べ物ごとに「これは安全な食べ物、攻撃しなくて大丈夫」と学習し、食物に対する免疫寛容を獲得しています。ところが、この寛容がうまくいかないと、ピーナッツや卵、そば、エビなどの食物を誤って敵とみなして攻撃してしまい、食物アレルギーが発症します。花粉症も同様で、本来無害なはずの花粉に対し免疫が過剰反応して炎症を起こすのは、環境中のアレルゲンに対する免疫寛容が破綻している状態と言えます。

健康な人では免疫寛容のおかげで、食べ物や花粉、ホコリといった身の回りの無害なものにいちいち炎症反応を起こさずに済んでいるのです。

免疫寛容のコンセプトは移植医療にも応用されています。臓器移植では、他人からもらった臓器(心臓や腎臓など)を体が“異物”とみなして攻撃し、拒絶反応を起こしてしまうのが大きな課題です。しかし、免疫寛容を人為的に誘導できれば、移植臓器を体が受け入れて拒絶しなくなる可能性があります。

現状では免疫抑制剤を飲み続ける必要がありますが、研究者たちは制御性T細胞を増やすなどの方法で移植片に対する寛容を誘導できないか、臨床試験で模索しています。将来的には、移植後に「体が新しい臓器と仲良くしてくれる状態」を作り出し、拒絶反応なく長期生着させることが夢ではなくなるかもしれません。

さらに興味深いことに、妊娠も免疫寛容と関係があります。母親の体にとって、お腹の中の胎児は半分が夫由来の遺伝情報を持つ「半分は他人」の存在です。本来なら免疫系が攻撃してしまいそうなものですが、妊娠中は母体の免疫システムに特別な寛容状態が生まれ、胎児を異物とみなして排除しないようになっています。まさに生命の神秘です。このおかげで無事に赤ちゃんが育つのです。

免疫寛容は日常生活の見えない所でも私たちの健康と生命を支えているのです。

一方で、免疫寛容には裏表があります。免疫が大人しいのは良いことばかりではありません。例えば、がん(癌)に対しては、免疫が本来もっと攻撃すべきところを「寛容」になりすぎて見逃してしまう場合があります。一部のがん細胞は巧妙に免疫系をだまし、自己の一部であるかのように思わせて免疫寛容を誘導し、自分が排除されないようにしているのです。

近年話題のがん免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬など)は、言ってみれば意図的に免疫のブレーキを外すことで、がん細胞に対する攻撃力を取り戻す治療法です。つまり、免疫寛容を解除するアプローチとも言えます。免疫寛容の理解が深まったことで、逆にそれを利用したがん治療のアイデアも生まれているのです。

心の健康との関わり:精神医学から見た免疫寛容の意義

免疫の働きと心の健康、一見離れているようですが、近年「精神神経免疫学(Psychoneuroimmunology)」という分野が注目され、ストレスや精神状態と免疫システムの関係が研究されています。

慢性的なストレスは免疫のバランスを崩し、体の炎症反応を高めてしまうことが分かっています。

例えば、仕事や人間関係の強いストレスに晒されると、体内で炎症性の物質(サイトカイン)が増え、免疫系が常に戦闘モードに近い状態になってしまうのです。本来であれば無害なものに反応しないでいてくれる免疫寛容が、ストレスによって乱され、全身で慢性炎症が起こりやすくなるとも言えます。その結果、動脈硬化や糖尿病など様々な身体疾患のリスクが高まるほか、脳の機能にも影響してうつ病や不安障害の一因になる可能性が指摘されています。

また、免疫寛容の破綻が精神症状を引き起こすケースもあります。自己免疫疾患の中には脳や神経を標的にしてしまうものがあり、そうした病気ではしばしば精神科的な症状が現れます。例えば、全身性エリテマトーデス(SLE、膠原病の一種)という自己免疫疾患では、自己免疫による脳への炎症から幻覚や妄想、せん妄(意識混濁)などの精神症状が現れることがあります。実際、自己免疫疾患の患者さんの半数以上がうつ病や不安障害など何らかの精神的な不調を経験しているとの調査結果もあります。それにもかかわらず、こうした患者さんは自分の精神症状について医師に相談できていなかったり、見過ごされているケースも多いことが指摘されています。

免疫の問題が心にも影響しうるという認識は、医療従事者側にも患者側にもまだ十分浸透していないのが現状です。

精神科医の視点から見ると、「こころ」と「からだ」を分けて考えることはできないと改めて感じます。免疫寛容という体の仕組みは、一見精神とは無関係な生物学的プロセスに思えます。しかし、免疫寛容の破綻が自己免疫疾患や炎症性疾患を招けば、それが患者さんの気分や認知機能、行動にまで波及することは、臨床でも多く経験しています。

逆に、強い心理的ストレスが免疫バランスを乱し寛容状態を揺るがすことで、身体に病気を引き起こすこともあります。ストレスが強い時期には風邪をひきやすくなった経験がある方も少なくないのではないでしょうか。免疫と精神は実は密に影響しあう関係であり、今後ますますこの分野の解明が進むことに期待しています。

まとめ:免疫に備わる「寛容さ」の恩恵

私たちの体の防衛軍である免疫システムは、強力であるがゆえに味方と敵を正しく見分ける賢さが求められます。

免疫寛容、とりわけ末梢性免疫寛容の仕組みは、免疫にとっての味方を傷つけないための重要な安全装置です。

今回ノーベル賞を受賞した研究によって、その安全装置の主役が制御性T細胞であることが示され、免疫学の基本原理が一段と明らかになりました。免疫寛容のおかげで、私たちは自己免疫疾患になることなく日々健康に過ごせていますし、食事をしても毎回アレルギー反応を起こさずに済んでいます。もし免疫寛容がなければ、体は常に内戦状態となり、生きていくことすら困難だったでしょう。

末梢性免疫寛容の発見は医学に大きな波及効果をもたらしています。自己免疫疾患やアレルギーに対する新たな治療法、臓器移植の成功率向上、さらにはがん免疫療法の発展にまで繋がっているのです。例えば、制御性T細胞を増やす治療で自己免疫疾患を抑えたり、逆にがん患者さんでは免疫のブレーキを外して腫瘍と闘わせたりと、免疫寛容を操作するアプローチが続々と研究されています。

医学のゴールは、免疫の暴走を防ぎつつ、その防衛力は失わないという絶妙なバランスを維持することです。まさに免疫にとっての「寛容さ」と「攻撃力」の両立をどう図るかが課題と言えます。このバランスを可視化(検査)できるようになり、お薬などの治療でコントロールもできるようになれば、さらに人類の健康寿命は延びるでしょう。

十分な睡眠や適度な運動、ストレスの管理は、免疫バランス=寛容の維持に寄与します。そうした日々の心がけが、将来的な自己免疫疾患やアレルギー、さらには心の不調の予防にもつながるかもしれません。

免疫システムが持つ素晴らしい「寛容」の力に感謝しつつ、自分の体と心を大切にしていきたいですね。

参考文献・情報源

公式発表・一次情報

- Nobel Prize Outreach. “Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025.” (2025-10-06). https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/press-release/

- Nobel Prize Outreach. “Press release (PDF): The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025.” (2025-10-06). https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/press-medicineprize2025.pdf

- Nobel Prize Outreach. “Mary E. Brunkow – Facts (2025).” https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/brunkow/facts/

- Nobel Prize Outreach. “Shimon Sakaguchi – Facts (2025).” https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/sakaguchi/facts/

- Nobel Prize Outreach. “Popular information: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025.” https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/popular-information/

- Nature Collection. “Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025.” https://www.nature.com/collections/ihgdffibdj

原著・古典的主要論文(Treg / FOXP3 / 末梢寛容)

- Sakaguchi S, Sakaguchi N, Asano M, Itoh M, Toda M. “Immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor α-chains (CD25).” J Immunol. 1995;155(3):1151–1164. PMID: 7636184. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7636184/

- Brunkow ME, Jeffery EW, Hjerrild KA, et al. “Disruption of a new forkhead/winged-helix protein, scurfin, results in the fatal lymphoproliferative disorder of the scurfy mouse.” Nat Genet. 2001;27(1):68–73. https://www.nature.com/articles/ng0101_68 / PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11138001/

- Bennett CL, Christie J, Ramsdell F, et al. “The immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) is caused by mutations of FOXP3.” Nat Genet. 2001;27(1):20–21. https://www.nature.com/articles/ng0101_20 / PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11137993/

- Hori S, Nomura T, Sakaguchi S. “Control of regulatory T cell development by the transcription factor Foxp3.” Science. 2003;299(5609):1057–1061. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12522256/ / https://www.science.org/doi/10.1126/science.1079490

総説・レビュー(末梢寛容・Treg・口腔寛容 等)

- Sakaguchi S, Yamaguchi T, Nomura T, Ono M. “Regulatory T cells and immune tolerance.” Cell. 2008;133(5):775–787. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867408006247

- Vignali DAA, Collison LW, Workman CJ. “How regulatory T cells work.” Nat Rev Immunol. 2008;8(7):523–532. PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2665249/

- Ohkura N, Kitagawa Y, Sakaguchi S. “Development and Maintenance of Regulatory T cells.” Immunity. 2013;38(3):414–423. https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(13)00108-8

- Brown CC, Reiner SL. “Spatiotemporal regulation of peripheral T cell tolerance.” Science. 2023;379(6630):e(adg6425). https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg6425

- Meng X, Liu X, Wang X, et al. “Immunological mechanisms of tolerance.” Signal Transduct Target Ther. 2023;8:13. PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10715743/

- Georgiev P, et al. “Regulatory T Cells in Dominant Immunological Tolerance.” J Allergy Clin Immunol. 2024;153(4):1000–1015. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37778472/ / PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10842646/

- Mowat AMI. “To respond or not to respond — a personal perspective of intestinal (oral) tolerance.” Nat Rev Immunol. 2018;18:405–415. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29491358/

- Cerovic V, Pabst O, Mowat AM. “The renaissance of oral tolerance: merging tradition and new insights.” Nat Rev Immunol. 2024;24:xx–xx. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39242920/

- Yang T, et al. “Dietary nucleic acids promote oral tolerance through innate sensing pathways.” Nat Commun. 2024;15:xxxx. https://www.nature.com/articles/s41467-024-53814-0

妊娠と免疫寛容(母児寛容)

- Erlebacher A. “Mechanisms of T cell tolerance towards the allogeneic fetus.” Nat Rev Immunol. 2013;13(1):23–33. https://www.nature.com/articles/nri3361

- Bonney EA, Brown MA. “Immune regulation in pregnancy: a matter of perspective?” Obstet Gynecol Surv. 2016;71(7):407–413. PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5527289/

- Abu-Raya B, et al. “Maternal Immunological Adaptation During Normal Pregnancy.” Front Immunol. 2020;11:575197. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.575197/full

- Wang J, et al. “Role of maternal–fetal immune tolerance in the pathogenesis of pregnancy-related diseases.” Front Immunol. 2024;15:1332991. PMC: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11188918/

公的機関・学術機関の解説

- NIAID/NIH. “Immune Tolerance.” https://www.niaid.nih.gov/research/immune-tolerance

- NIAID/NIH. “Immune Tolerance Processes in Autoimmune Disease.” (2025-03-18). https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/immune-tolerance-processes-autoimmune-disease

- NCI/NIH. “Regulatory T cell — NCI Dictionary of Cancer Terms.” https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/regulatory-t-cell

参考:報道(受賞事実の確認用)

- Associated Press. “The Nobel Prize in medicine goes to 3 scientists for key immune system discoveries.” (2025-10-06). https://apnews.com/article/nobel-prize-medicine-a68cf8a3b930570630168a949d277cde

- The Wall Street Journal. “Trio Wins Nobel Prize in Medicine for Discoveries on Immune System.” (2025-10-07). https://www.wsj.com/science/trio-wins-nobel-prize-in-medicine-for-discoveries-on-immune-system-0b566e73

- University of Washington News. “UW alum Mary E. Brunkow awarded the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine.” (2025-10-06). https://www.washington.edu/news/2025/10/06/uw-alum-mary-e-brunkow-awarded-the-2025-nobel-prize-in-physiology-or-medicine/

- UCLA Health Newsroom. “UCLA alumnus Fred Ramsdell wins 2025 Nobel Prize in physiology or medicine.” (2025-10-06). https://www.uclahealth.org/news/release/ucla-alumnus-fred-ramsdell-wins-2025-nobel-prize-physiology