こんにちは、Dr.流星です。

今回取り上げるのは「トークンエコノミー法」です。

これは、行動科学に基づき、子どもが望ましい行動を自ら繰り返すよう促す仕組みです。一見難しそうですが、実は家庭でも簡単に取り入れられ、赤ちゃんから小学校高学年まで幅広い年齢に応用できます。

実は我が家でも子どもが歯磨きを嫌がるためトークンエコノミー法を取り入れています!

この記事では、その基本と応用、注意点をわかりやすくまとめました。読みながら、「これなら出来そう」「うちの子にはこう工夫しよう」と感じてもらえたらうれしいです。

トークンエコノミー法とは?

トークンエコノミー法は行動分析学(応用行動分析=ABA)に基づく支援法です。目標となる行動ができたらすぐにシールやポイントなどの「トークン(代用貨幣)」を与え、一定数たまったら子どもが好きなおやつや遊びの時間などの「バックアップ強化子(ご褒美)」と交換します。トークン自体は価値のない紙やシールですが、交換できるという約束によって子どもにとって価値のあるものになります。研究では、トークンエコノミーは柔軟で包括的な強化介入であり、多くの場面での望ましい行動を促進できることが示されています。トークンは携帯しやすく、即時に渡せるため、ごほうびをその場で与えづらい環境でも有効です。また、直接ご褒美をあげることよりもトークンを貯める過程が「待つ力」を育てることにもつながります。

エビデンス的にどれくらい効果があるのか

大規模なメタ解析・総説

トークンエコノミー法は80年以上にわたって研究され、学校や療育施設、家庭など多様な場面で利用されています。米国の専門誌では、「ご褒美」の好みを定期的に評価し、交換頻度やトークン数を適切に設定することが効果維持に重要だと報告されています。また、研究ごとに基準を設定してありますが、実践例は多様であり、完全な「必ずこのやり方をしなければいけない」という手順は存在しないという指摘もあります。だからこそ、エビデンスを参考にしながらも家庭の状況やお子さんの特性に合わせた柔軟な運用・工夫が求められます。

症例研究から学ぶ

日本でも、トークンエコノミーの実用性を示す症例報告が蓄積してきています。反抗挑戦症(ODD)と注意欠如・多動症(ADHD)を併発した男児に対し、先行刺激操作(行動のきっかけ作り)・トークンエコノミー・余暇活動形成を組み合わせた介入では、攻撃行動と破壊行動が減少し、余裕のある活動が身につきました。しかもこの効果は1年後、2年後も維持されていました。別の研究では、壁を蹴りながら廊下を歩くASD(自閉スペクトラム症)の生徒に対し、トークンエコノミーを導入したところ、目的をもって歩く行動が促され、最終的に一人で壁を蹴らずに歩行できるようになり、支援者を含めた生活の質(QOL)の向上まで確認されました。これらは単一事例ながら、トークンエコノミーが難しい行動問題にも有効であることを示しています。

家庭での導入ステップ

ここからは、実際にご家庭でトークンエコノミーを始める具体的なステップをご紹介します。初めてでも心配いりません。お子さんが楽しみながら取り組めるように工夫することがポイントです!

1. 目標行動を具体的に決める

「お片づけをちゃんとする」「朝きちんと支度する」「パパとママの言うことをきく」のような曖昧な目標は避け、具体的で観察しやすい行動にします。例えば、

- 「ご飯の前にはおもちゃを箱に入れて手を洗って消毒する」

- 「幼稚園から帰ってきたらまず手と足を洗って着替える」

- 「夜の8時になったら歯磨きをしてパパやママに仕上げ歯磨きをしてもらう」

のように、「いつ・どこで・何をするか」がはっきりしていると、親子ともに評価しやすくなります。目標は2~3個に絞り、達成しやすいものから始めましょう。

2. トークンとバックアップ強化子(ご褒美)を選ぶ

トークンは子どもが好むシール、スタンプ、ポイントカード、ビー玉などなんでも構いません。自分で選ばせるとモチベーションが上がります。重要なのは、行動後すぐに与えられることです。バックアップ強化子(ご褒美)は貯めたトークンと交換できるごほうびです。「好きなおやつを食べる」「ガチャガチャを1回できる」「一緒に電車でおでかけする」「お風呂でおもちゃ遊び(バスボール)」など、お子さんの興味に合わせます。研究ではバックアップ強化子(ご褒美)の好みを定期的に評価し、時折ラインナップを替えることが効果を維持する秘訣と報告されています。また、ご褒美を普段から与え過ぎると価値が下がり、良い行動が減る恐れがあるため家庭では「このトークン交換のときだけもらえる特別なもの」を用意すると効果的です。

3. トークンをいつ渡すか、交換率を決める

行動したら数秒~数分以内にトークンを渡します。時間があくと「何に対する報酬なのか」が曖昧になり効果が弱まります。「歯磨き頑張ったからシールを貼ろう!」など対象をはっきりと伝えてあげることが子どもには有効です。最初は高い成功率を狙うため、トークン1〜3個で交換できるように設定してもよいですし、1週間の7個や市販でも販売されているシール台紙などを用いて10個から開始しても分かりやすいでしょう。そして目標数トークンを集めた際には、必ずご褒美に交換できるようにします。うまく習慣化してきたら、少しずつトークン数や交換間隔を伸ばしていきます。ただし、トークンを貯めるための条件が厳しすぎると、行動が途絶えてしまう現象(レシオストレイン:価値観の不一致)が起きると指摘されています。つまり、子どもにとってのトークンの価値が薄れて、萎えや諦めにつながってしまうのです。ご褒美の頻度や内容は常に子どもの様子を見ながら調整しましょう。

4. 見える化する

冷蔵庫や壁に進捗ボードやポイント表を貼って「あと○個でご褒美!」が見えるようにします。市販されているカラフルなシートやキャラクターものを使うと子どものテンションが上がります。トークン数と交換できるごほうびを一覧にする表も用意すると、子どもが自分で計画を立てる力が育ちます。視覚支援は特にASD(自閉症スペクトラム障害)の子どもに効果的です。

5. 行動を具体的にほめる

トークンだけでなく、必ず言葉の称賛を添えましょう。「約束通り8時に玄関へ来てくれて助かったよ」「パジャマをすぐ洗濯カゴに片づけて偉いね」のように、行動と効果を具体的に伝えると、自尊心が育ちます。褒め言葉はトークンとは違い無尽蔵に使えるアイテムです。家族みんなで言えると、家の中がポジティブな空気に変わります。できなかったときにも過程を褒めてあげることが次回挑戦する意欲につながります。

6. 一貫性を保ち、データはシンプルに

親が忙しいと「今日はまあいいか」「忙しいから後でね」となりがちですが、ルールを守り続けることが成功の鍵です。トークンを渡すタイミングや交換ルールは必ず守ります。反対に、ポイントを細かく計算したり評価表を複雑にすると続きません。できた〇、できなかった×、合計をつける程度で十分です。忙しいときは、タイマーやスマートスピーカーに「あとでトークンを渡す」とリマインドさせ、子どもには「○○ができた分だよ。遅れてごめんね」と言って渡すのも一案です。

7. 一般化とフェードアウト

トークンエコノミーを始めた場面だけでなく、類似の場面でも同じ行動を強化すると定着しやすくなります(一般化させていく)。例えば、朝の「パジャマの片づけ」ができたら、保育園での「自分の荷物をロッカーに入れる」でも同じトークンを渡すようにします。また、目標行動が身についてきたら、トークンを渡す頻度や交換回数を徐々に減らし、言葉や自尊感情といった自然な強化で行動が維持される状態へ移行します(フェードアウト)。英語圏の研究でも、実践者はトークンをどうやって終了させるかを意識的に決めていることが報告されています。つまり、「なんとなくやめた」ではなく、「いつまでにトークンなしでできるようにする」とはっきりゴールを決めておくことが望ましいです。その後は「トークンなしでもできる」状態を維持することを目指しましょう。

年齢別のポイント

0~2歳:はじめの一歩

この時期の赤ちゃんや幼児は「トークン」の意味がまだ理解できません。代わりに、笑顔や拍手、抱っこなど感覚的な強化をふんだんに使います。例えば、遊んだおもちゃを箱に入れられたら、すぐに『よくできたね!』と笑顔でほめて抱きしめるだけでも行動は強化されます。この時期は親子の愛着形成が最優先なので、楽しいやりとり自体がごほうびとなります。トークンエコノミーの概念はまだ早いですが、1~2歳後半になったらシール貼り遊びとして導入し、「シールが3枚たまったら一緒に絵本を読む」など簡単なルールを試してみると良いでしょう。

3~6歳:シール貼りが大好きな時期

幼稚園・保育園の年齢では、シールやスタンプを貼ること自体が大きなモチベーションになります。交換間隔は短く、シール2〜3枚で小さなごほうびが得られるようにします。ごほうびも、親子で踊る、手作りおやつを一緒に作るなど「体験型」を増やすと内発的動機づけを育めます。時計やカレンダーがわかってくると「何時までに」「何曜日までに」といった目標も設定できます。まだ待つことが難しい子には、午前と午後で別のシートを用意するなど、短いスパンに分けて対応しましょう。

7~12歳:自分で計画を立てよう

小学校に入ると、子どもは数や時間の概念が発達し、自分でポイント管理ができるようになります。ここからは子ども自身に目標やごほうびを相談し、交換レートの計算も任せてみましょう。例えば、1ポイント=10円相当として週ごとにお小遣い管理を学ぶのもいいですし、ドリルで達成したページ数に応じてポイントをもらうなどにしてもいいです。この時期には学習や家事(お手伝い)を結びつけることもできます。兄弟がいる場合は、それぞれ別の通貨や目標を設定した方が不公平感が減ります。交換するごほうびも、モノやお小遣いだけでなく「友達と遊ぶ時間に融通を利かせる(土曜日のお出かけの門限を1時間延ばすなど)」「ちょっと高価なゲームを買うための積み立て(大きい目標の一部にする)」など、子どもの興味や成長課題に合わせて変えていきましょう。一方でご褒美が無かった場合の落胆や親に対する失望も大きいので、約束は必ず守るようにします。

よくある問題とその対処法

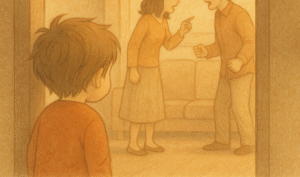

内発的動機づけの低下

外からの報酬が続くと、活動そのものの楽しさが薄れ、「ご褒美がないとやらない」状態になってしまうことがあります。こうした懸念は行動科学でも議論されており、実践研究でもバックアップ強化子(ご褒美)を適切に選び、比率を下げながらフェードアウトすることが推奨されています。具体的には、トークン交換のごほうびを遊びや体験にして物質的な報酬を減らしていく、トークンなしで褒める回数を増やす、自己評価シートに移行する、などがあります。子どもが「自分でできた!」という達成感を味わうことが最大のご褒美になるよう支援しましょう。

レスポンスコストの乱用

行動ができなかったときにトークンを没収する「レスポンスコスト」は罰的な要素を持ちます。ご家庭ではなるべく「没収」は使わず、褒める行動の方に注目してください。もしどうしても使う場合は(推奨しませんが)、1日1回など頻度を低くし、取り戻せる方法(例:謝罪や修正行動)を用意しましょう。乱用すると親子関係がギスギスし、学習性無力感につながりかねません。子どもが言うことを聞かないと、「じゃあ、ご褒美はあげないよ」「ご褒美要らないんだね?」と言ってしまいがちですが、トークンエコノミーにおける親の失敗で実は結構多い行動かもしれません。「今日は何色のシールにしようか?」「あと2つでご褒美じゃなかった?もうすぐだね!」など子どもの意欲につながる声掛けで行動を促します。

一貫性の欠如

トークンを渡し忘れたり、ルールがあいまいなままスタートすると効果は出ません。家族会議を開いてルールを共有し、冷蔵庫に掲示しましょう。忙しい日は忘れやすいので、スマホのリマインダーやタイマーでサポートするのがおすすめです。トークンを渡せなかった場合は、素直に謝って次から改善する姿勢を見せると、子どもも誠実に取り組むようになります。

兄弟姉妹・家族間の不公平感

兄弟姉妹がいる場合、同じ目標や通貨を使うと年齢差があるため能力差による不公平感が生まれやすいです。下の子は「お兄ちゃんばっかりずるい!」となり、上の子も「妹ばかり甘やかしている!」となることも。それぞれ別の目標やトークンシステムを設けるか、家族全体で取り組む「グループ強化」を併用しましょう。例えば「家族全員で1週間トークンが合計50枚たまったら皆でテーマパークへ行く」といった目標を設定すると、協力し合う雰囲気が生まれます。しかし、上手くいかないと「○○のせいで遊びに行けなかった!」とケンカの種にもなるためやはり注意が必要です。

報酬の偏り

お菓子やスクリーンタイムばかりを報酬にすると健康や生活リズムに悪影響を及ぼします。体験や社会的強化(親子のふれあい、特別な役割を任せるなど)を多めに取り入れ、子どもの好みを聞きながらリストを更新しましょう。「次のご褒美はどうしようか」と一緒に決めてもいいですし、「次のご褒美は何かな~?楽しみだね!」と期待させておくことも一つの手です。

ADHDのお子さんへの応用

注意欠如・多動症(ADHD)のある子どもは、注意の持続や計画的な行動が難しく、衝動的に動いてしまうことがあります。そのためトークンエコノミーを使う際は、

- 即時性:行動した瞬間にトークンを渡す。子どもの目の前でシールを貼るなど、視覚的・触覚的な刺激があると理解しやすい。

- 小さなステップ:課題を細かく分け、一つ成功するたびにトークンを与える。例えば、宿題をするなら「机に座る」「名前を書く」「1ページ解く」ごとに付与する。そして完遂できたら大きいトークンを与えるなど。

- 頻繁な交換:待つことが苦手なので、3個のトークンなど少ない枚数でご褒美と交換できるようにし、何度も成功体験を味わわせる。

- 身体を動かせるごほうび:長時間座っているとエネルギーが余りやすいので、屋外遊びや運動を報酬に設定すると効果的。

- 視覚支援との併用:タイマーやチェックリストを使って「あと何分」「あと何問」でごほうびかがわかるようにする。

上記の工夫により、ADHDの子でも飽きずに取り組むことができます。前述の日本の症例研究でも、トークンエコノミーを含む行動的介入により攻撃行動の減少と余裕がある活動の獲得がみられました。逆に、交換までの待ち時間が長すぎたり、目標が曖昧だと集中力が切れてしまうので注意しましょう。

ASDのお子さんへの応用

自閉スペクトラム症(ASD)の子どもは、変化や曖昧さに不安を感じやすく、予測可能性と視覚的な手がかりが重要です。トークンエコノミーを活用する際は、

- 視覚構造化:行動カードや絵カード、ホワイトボードを使って、何をするとトークンがもらえるのかを視覚的に示します。

- ルーティン化:毎日同じ時間・同じ手順でトークンを渡し、交換のルールも一貫させます。急な変更は不安定さを招くので事前に知らせましょう。

- 感覚特性への配慮:感覚刺激に敏感な子は、シールの手触りや音などにストレスを感じることもあります。好きなキャラクターのカードやビーズなど本人が心地良いものをトークンにする工夫が必要です。

- コミュニケーション支援:言語理解が難しい場合は、トークンを提示する時にジェスチャーやハイタッチなどで「ありがとう」「がんばったね」と伝えましょう。(ハグなどは苦手な子も多い)

- 段階的なフェードアウト:先に身体的なプロンプトや手助けを多く用いて行動を教え、徐々に支援を減らしながらトークンエコノミーを導入します。前述していますが、事例研究では、壁を蹴る行動を示すASDの生徒に対し、トークンエコノミーを使うことで目的ある歩行が促され、最終的には壁を蹴らずに歩けるようになり、生活の質が向上したと報告されています。同様に、課題従事行動が増え問題行動が減少した報告もあります。このように、ASDの子どもでも適切な支援を組み合わせればトークンエコノミーは有効です。

専門家への相談が必要な場合

トークンエコノミーは家庭でも実践できますが、以下のような場合は専門家に相談しましょう。

- 行動問題が激しく、家庭だけでの対応が難しい。

- ADHDやASDの診断があり、行動特性が複雑な場合。

- 暴力や自傷など安全面に影響する行動がある。

- トークンエコノミーを導入しても改善が見られない、または悪化する。

精神科医や心理士、発達支援の専門家は、個別の評価やプログラムの作成をお手伝いできます。トークンエコノミーは万能薬ではなく、専門的支援の一部として活用するのが理想です。

おわりに

子育ては毎日が実験の連続です。子育てに正解はありません。失敗や工夫を重ねながら本人に合った子育てを構築していってください。今日はうまくいっても明日は思い通りにいかないかもしれません。そんな中で、トークンエコノミーは子どもの成長を支え、親子の関係をポジティブに保つための強力なツールとなります。

大人だってポイントカードのスタンプがいっぱいになると嬉しいように、 子どもにとってトークンは努力が形になり、達成感や幸福感につながります。ポイントは、具体的な目標設定、即時のフィードバック、柔軟な設計、徐々に自然な強化へ移行することです。

研究や症例から学びつつ、お子さん一人ひとりの個性に合わせて工夫してください。楽しみながら取り組める仕組みづくりを通して、子どもも親も笑顔が増えることを願っています。

参考文献・情報源

Fernandez, N., Argueta, T., & DeLeon, I. G. (2023). Common Practices used to Establish and Implement Token Economies in Clinical and Instructional Settings: A Survey of BACB Certificants. Behavior Analysis in Practice, 16(4), 1151–1162. doi:10.1007/s40617-023-00800-5

藤田知也 (2023).「注意欠如・多動症が合併した反抗挑発症の児童に対する多職種連携による行動的介入の効果」.認知行動療法研究,49(2),75-85

伊藤功・青山眞二 (2024).「知的障害を伴う自閉スペクトラム症生徒の歩行時の壁蹴り行動に対する指導方法の検討」.特殊教育学研究,62(1),47-55