こんにちは、Dr.流星です。

前回、「小児期逆境体験(ACEs: Adverse Childhood Experiences)」について解説した記事を投稿しましたが、内容が少し専門的で分かりづらい部分もあったかもしれません。そこで今回は、より身近にイメージできるよう、エピソード形式の具体例を交えて改めてご紹介したいと思います。

物語として読むことで、小児期逆境体験が子どもたちにどれほど大きな影響を及ぼすのか、より実感していただけるはずです。

それでは、さっそく見ていきましょう。

小児期逆境体験

身体的虐待(Physical Abuse)

子どもが家で日常的に叩かれる、蹴られる、物を投げつけられるといった身体的な暴力を受けるケースです。親が感情的に怒りを爆発させ、しつけの範囲を超えて怪我をさせたり、身体に痣や傷が残るような暴力を繰り返し受けることがあります。例えば、「テストの点が悪い」「言うことを聞かない」といった理由で、行き過ぎたしつけとして虐待になっていることがあります。親の言語能力や感情をコントロールする能力が低く暴力でしか感情を表現できない場合や親自身も暴力的な教育を受けていたことで効果的なしつけだと誤って認識している場合があります。

小学校2年生のA君は、家でうまく宿題ができなかったり、ルールを守れなかったりすると、お父さんから叱られるだけでなく、時には頭や体を殴られたり、棒状に丸めた新聞紙や木刀で叩かれたりしていました。A君は泣きながら「もうしません」と謝りますが、お父さんの怒りはなかなか収まりません。夜、叩かれた場所がヒリヒリして眠れない日もあります。学校では先生や友達に心配されるのが恥ずかしくて、長袖を着て傷や痣を隠すようになりました。本当は家に帰りたくないと思いながらも、誰にも相談できず、お母さんは自分が殴られないように何も言わずに見ているだけでした。A君は、家で失敗するたびに「また叩かれるのではないか」と常に不安を感じ、家にいる時間がどんどん苦痛になっていきました。こうしてA君は、お父さんの怒りや行動に怯えながら、安心できない毎日を送るようになってしまいました。そして、大人になったA君自身も子どもに同じような”しつけ”をするのでした。

精神的虐待(Emotional Abuse)

子どもに対して日常的に「役立たず」「生まれてこなければよかった」などの暴言や人格否定を繰り返すケースです。また、無視し続ける、愛情を一切示さない、他の兄弟姉妹と比べて劣っていると責め続けるなど、精神的に追い詰める行為が含まれます。言葉だけでなく態度でも、子どもに安心感や承認を与えない家庭環境が該当します。親目線では気づきにくい点も注意が必要です。

Bさんは、小さいころからお母さんに「どうしてあなたはそんなにダメなの」「お兄ちゃんは優秀なのに、あなたにはがっかりよ」と言われて育ちました。どんなに頑張っても「そんなのできて当たり前」と褒めてもらえることはなく、むしろ細かい失敗を責められることばかりでした。自分の話を聞いてほしいときに話しかけても、お母さんは「あぁ、そう」と素気なかったり、「今はそんな話を聞く暇はないの」と嫌そうな顔をしたりします。次第にBさんは、自分は家族の中でいらない存在だと感じるようになり、自分の気持ちを誰にも伝えられなくなり、ふさぎ込んでしまいました。このように、Bさんは家庭で心の拠り所や安心感を持つことができず、自己肯定感が低いまま大人になり、ちょっとしたことで動揺したり、気分が落ち込んだりするようになってしまいました。

性的虐待(Sexual Abuse)

子どもが親や保護者、あるいは近親者や知人から性的な行為を強要されたり、身体に触れられたりするケースです。直接的な性的行為のほか、性的な話題を押し付ける、ポルノ画像や動画を見せる、子どもの前で性的行為を行うなども含まれます。秘密にするよう脅されることが多く、被害が長期間表面化しないこともあります。

Cさんはまだ中学生ですが、ある日からお父さんが夜中に部屋に入ってきて、体を触るようになりました。「これは二人だけの秘密だよ」と言われ、「もし誰かに話したら家族がバラバラになるからね」と脅されました。Cさんは怖くて誰にも相談できず、毎晩ベッドに入るのが苦痛になっていきました。友達と話していても、「隠し事をしている」と何か悪いことをしているような気持ちになり、笑顔が少なくなっていきました。先生や友達にも言えず、一人で悩みを抱え込む日々が続きました。こうしてCさんは、誰にも助けを求められず、深い孤独と恐怖の中で過ごすことになり、特に男性に対する恐怖心や猜疑心から恋愛もうまくいかず、憧れだった結婚や子育てを諦めることになりました。

身体的ネグレクト(Physical Neglect)

子どもの基本的な生活ニーズ(食事、衣服、衛生、医療など)が満たされない状態です。十分な食事を与えない、季節に合った衣服を用意しない、病気やケガをしても必要な医療を受けさせないなど、生命や健康を脅かす放置が続きます。時折ニュースで見かける保護者が長期間不在で幼い子がひとりで留守番を強いられるケースなども該当します。

小学校1年生であるD君の親は離婚していてお父さんはいません。お母さんは仕事で忙しく、ほとんど家にいません。朝も夜もごはんはお菓子やパンで済ませることが多く、冷蔵庫の中には何も入っていない日もあります。服も少ないうえに何日も洗っておらず、冬になっても薄い上着しかなく、熱が出ても病院には連れて行ってもらえません。学校の先生に「お家のことで困っていることはない?」と聞かれても、「大丈夫」と無理をして答えてしまいます。本当はお腹も空いているし、寒くて辛いけれど、どうしたらいいのかわからず、一人で我慢する毎日です。このように、D君は家族からの十分な世話や守られる安心感を得られず、日々不安と孤独を感じて過ごしていました。数日間学校へ来ていないことを心配した先生が自宅へ行くと、極寒の中、脱水状態で倒れているD君が発見されました。お母さんが彼氏と旅行に行っている最中の出来事でした。

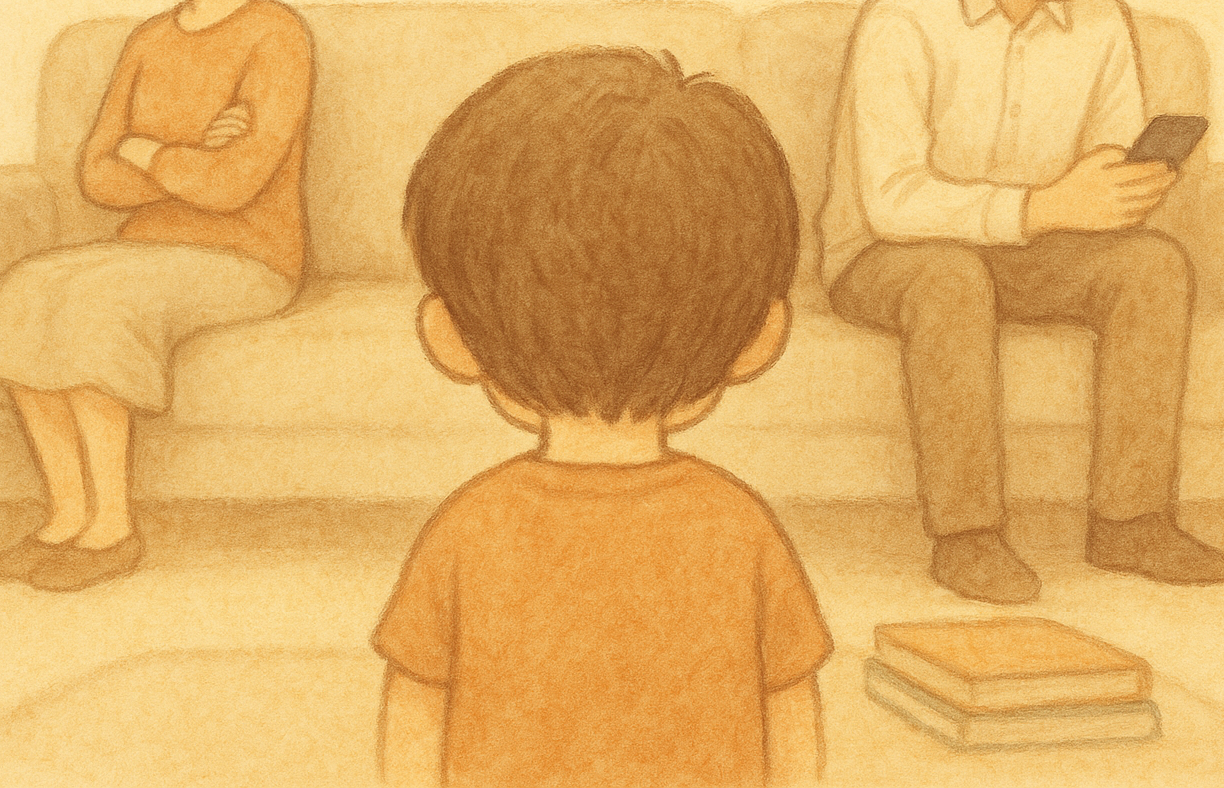

情緒的ネグレクト(Emotional Neglect)

子どもが愛情や安心感を得られず、孤独や見捨てられ感を抱くような家庭環境です。親が子どもにほとんど関心を示さない、話しかけられても反応しない、悩みや困難に寄り添わない、抱きしめる・微笑みかけるなどの情緒的なやりとりが極端に少ない状態です。愛情や心のケアが欠如し、子どもが情緒的な支えを得られないと、自己肯定感の低下や社会性の障害につながります。

Eさんは両親と同居していますが、いつもそれぞれが部屋から出てこないことも多く、リビングにいてもスマートフォンやテレビに夢中で、ほとんど会話がありません。困ったことや悲しいことがあっても、誰も気づいてくれません。誕生日を祝ってもらったこともなく、学校行事にも一度も来てくれませんでした。「どうせ私なんて誰にも必要とされていない」と思うようになり、友達といても「自分が一番不幸だ」と感じて心から楽しめず、人と関わることがだんだん怖くなりました。こうしてEさんは、家族とのつながりや愛情を感じられないまま、心にぽっかりと穴が開いたような気持ちで過ごし、日常では人との関わりを避けて他人の不幸を喜んだり、ネット上で愚痴や悪口を書き込むようになりました。

家庭内暴力(Domestic Violence)

子どもが家庭内での暴力を目撃するケースです。直接暴力を受けなくても、親同士の大声での罵倒、物を壊す、殴る・蹴るといった暴力行為を目の当たりにすることで、子どもは強い恐怖や無力感、不安を抱えます。また、自分の存在が家庭のトラブルの原因だと感じてしまうこともあり、心的外傷を負う場合もあります。

F君は、家の中でお父さんがお母さんに怒鳴ったり、時には物を投げつけたりしている場面を何度も目撃してきました。夜中に二人がけんかをしている声や音で目が覚めることもあります。「お前のしつけが悪いんだろう!」とF君のことでけんかしていることもあり、怖くて布団の中で耳をふさいでじっとしていますが、どうすることもできません。学校では誰にも相談できず、家に帰るときも「またけんかしていないだろうか」「離婚するんじゃないだろうか」と心配でたまりません。次第にお母さんも元気がなくなり、F君も「自分のせいで悪いことが起こる」と笑顔を忘れてしまいました。こうしてF君は、常にお父さんの機嫌やお母さんの気分をうかがいながら生活するようになり、家庭の緊張感や恐怖の中で暮らし、安心できる場所がなくなってしまいました。

親の精神疾患(Parental Mental Illness)

親や同居家族が統合失調症、双極性感情障害、うつ病などの精神疾患を抱えている場合です。適切な治療を受けていなかったり、症状が重い場合には、家事や育児が行き届かず、子どもが家のことを担わされたり、精神的に不安定な環境で育つことになります。親の気分や症状に振り回されることで、子どもが自分の感情を抑え込んでしまったり、ストレスを抱えやすくなります。

G君のお母さんはうつ病を患っていて、毎日ほとんど布団から起き上がることができません。ごはんの支度や洗濯もH君がやることが多く、妹の面倒もみなければなりませんでした。お母さんがつらそうに泣いている姿を見ると、どうしていいかわからず、自分が何か悪いことをしたのではないか、自分の努力が足りないのではないかと悩みました。家族に心配をかけないために、学校でも明るく振る舞っていましたが、心の中では強い孤独感と責任感に押しつぶされそうでした。こうしてG君は、子どもらしい時間を過ごすことができず、家族の問題に巻き込まれながら成長していきました。大人になってからは「お母さんのせいで人生台無しだよ!」と母親のことを責めるようになり、「何もうまくいかない」と思い悩んで最終的には自身もうつ病を患ってしまいました。

親の薬物乱用やアルコール依存(Substance Abuse)

親や同居する大人がアルコール依存症や違法薬物の使用を日常的に行っている家庭です。飲酒や薬物の影響で暴言・暴力が増える、生活が不安定になる、家庭内の経済状況が悪化する、育児放棄が起きるなど、子どもが安心して生活できない状態となります。親の依存症による問題が繰り返されることで、子どもにも悪影響が及び、また、親が子どもに使用を強要することもあります。

Hさんのお父さんは、毎日お酒を大量に飲んで夜遅くに帰宅します。酔って帰ると機嫌が悪くなり、家の中で怒鳴り散らしたり、時には物を壊すこともありました。お父さんは「仕事の付き合いだから」と言って飲酒をやめることはなく、お母さんも困っていましたがどうすることもできません。Hさんは家の中の雰囲気が悪い日やお父さんがお酒を飲み始めた時は部屋に閉じこもり、「お父さんがまた怒るかもしれない」とビクビクしていました。休みの日にはお父さんが朝からお酒を飲んでいるため、家族旅行や外食などのイベントも一切なく、友達の家庭が羨ましく感じていました。最終的にお父さんは仕事にも行かなくなり、Hさんの家族は依存症に振り回され、到底安心して過ごせる家庭とは言えない状態になりました。

家族の崩壊(Divorce or Parental Separation)

両親が離婚・別居し、子どもが一方の親と離れて暮らさざるを得ないケースです。親同士の激しい争いを目撃したり、親の都合で会いたいのに会えなくなったりします。また、引っ越しなどで突然環境が変わることもあり、強い不安や孤独を感じることがあります。さらには、養育環境や経済状況が大きく変化する場合もあり、親子関係や生活全体が不安定になることが多いです。もちろん、子どもにとっては離婚後や再婚後の新しい家族関係への適応も大きなストレスとなります。世間的には経験している人も少なくないです。

Iさんは、小学4年生のときに両親が激しいけんかの末、突然離婚し、お母さんと二人きりの生活が始まりました。お父さんのことは好きでしたが、お母さんには「もうお父さんには会えなくなるから」と言われ、急にお母さんの地元へ引っ越して転校することになり、親しい友達とも離れ離れになりました。新しい学校や家に馴染めず、「どうして自分だけこんな目に遭うんだろう」「お父さんに会いたい」と何度も思いました。離婚後は家計的にも余裕がない生活になり、お母さんは仕事で忙しく、家で一緒に過ごす時間も減っていきました。休日も二人で静かに過ごすだけで、家族でお出かけすることもなくなりました。友達が楽しそうにお父さんのことを話していると羨ましさと寂しさがこみ上げて泣いてしまいます。このように、Iさんは家庭の急激な変化に戸惑いと寂しさを抱え、安定した日常を失ってしまい、不登校になり、自傷行為を繰り返すようになりました。

家族の刑務所収監(Incarceration of a Family Member)

親や同居家族が犯罪で逮捕され、刑務所に収監されている場合です。突然親がいなくなり、周囲からの偏見や差別を受けることもあります。子どもは、家庭内での精神的・経済的な支えを失い、強い孤独や恥ずかしさを感じやすくなります。また、他の保護者や家族との関係にも影響が及び、生活全体が不安定化しやすい状況となります。

J君のお父さんは突然警察に逮捕され、そのまま刑務所に入ることになりました。周囲には「お父さんは遠くに行った」としか言えず、友達や先生にも本当のことを話せません。お母さんは不安やストレスで泣くことが増え、家の中は沈んだ雰囲気になりました。「どうやらあの子のお父さんは捕まったらしい」との噂も立ち、親戚や近所の目も気になり、家から出るのが怖くなっていきました。家計も苦しくなり、今までできていた部活動や習い事もやめざるを得ませんでした。お母さんはお父さんでない男性と暮らすようになり、家に帰って来なくなりました。こうしてJ君は、家庭の崩壊や社会的な孤立感に苦しみながら、子どもらしい日常を送ることができなくなっていき、非行を繰り返すようになりました。

結語

いかがでしたでしょうか。今回は、結末が重く描かれている例を中心にご紹介しましたが、こうした体験が子どもの心身にどれほど大きな影響を与えるか、少しでも感じていただけたなら嬉しく思います。特に、複数の逆境体験が重なると、そのストレスや苦しみは想像を超えるものとなります。

ご自身や身近な方に思い当たる体験がある方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした逆境が世代を越えて繰り返されないよう、少しでも理解を深め、意識していただけたら幸いです。逆境体験がある方も、その経験を糧にして、ご自身のお子さんにはより安心できる環境を提供しようと努力することで、子どもたちの未来を守ることにつながります。

参考文献・情報源

参考文献・情報源

- Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). “Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study.” American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245-258. doi:10.1016/S0749-3797(98)00017-8

- Shonkoff, J. P., & Garner, A. S. (2012). “The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress.” Pediatrics, 129(1), e232-e246. doi:10.1542/peds.2011-2663

- Teicher, M. H., & Samson, J. A. (2016). “Annual Research Review: Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect.” Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(3), 241-266. doi:10.1111/jcpp.12507

- Anda, R. F., Butchart, A., Felitti, V. J., & Brown, D. W. (2010). “Building a framework for global surveillance of the public health implications of adverse childhood experiences.” American Journal of Preventive Medicine, 39(1), 93-98. doi:10.1016/j.amepre.2010.03.015

- McLaughlin, K. A., Sheridan, M. A., & Lambert, H. K. (2014). “Childhood adversity and neural development: Deprivation and threat as distinct dimensions of early experience.” Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 47, 578-591. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.10.012

- National Scientific Council on the Developing Child. (2014). “Excessive stress disrupts the architecture of the developing brain.” Center on the Developing Child at Harvard University. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/resources/wp1/

- Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2017). The Boy Who Was Raised as a Dog: And Other Stories from a Child Psychiatrist’s Notebook. Basic Books.

- van der Kolk, B. A. (2014). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Penguin Books.

- Hughes, K., Bellis, M. A., Hardcastle, K. A., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C., Jones, L., & Dunne, M. P. (2017). “The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis.” The Lancet Public Health, 2(8), e356-e366. doi:10.1016/S2468-2667(17)30118-4

- Middlebrooks, J. S., & Audage, N. C. (2008). “The effects of childhood stress on health across the lifespan.” Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/childhood_stress.pdf

- Bethell, C. D., Newacheck, P., Hawes, E., & Halfon, N. (2014). “Adverse childhood experiences: Assessing the impact on health and school engagement and the mitigating role of resilience.” Health Affairs, 33(12), 2106-2115. doi:10.1377/hlthaff.2014.0914

- Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C., Perry, B. D., Dube, S. R., & Giles, W. H. (2006). “The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood: A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology.” European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256(3), 174-186. doi:10.1007/s00406-005-0624-4

- National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). (2020). “Understanding Child Trauma.” Retrieved from https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma

- Harvard Center on the Developing Child. (2016). “Key Concepts: Toxic Stress.” Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/

- Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2012). The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind. Bantam.

- World Health Organization (WHO). (2020). “Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ).” Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789240005301

- United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2017). “A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents.” Retrieved from https://data.unicef.org/resources/a-familiar-face/

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About the CDC-Kaiser ACE Study

- 厚生労働省「児童虐待対応の手引き」