こんにちは、Dr.流星です。

「産後うつ」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。しかし、実際にはその本当の意味や深刻さが十分に理解されていないことも多く、「出産後に少し気分が落ち込むだけでしょ?」と軽く見られてしまうことが少なくありません。

そこで今回は、産後うつについて、その診断や統計的な側面も含めて、これから出産を迎える方はもちろん、出産後のお母さんを支えるご家族や支援者の方々にも役立つよう、わかりやすく解説していきます。

1. 原因(機序)

ホルモン変動

出産後は女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)が急激に低下します。この「産褥期の内分泌変化」による影響で脳内セロトニン神経系が乱れやすくなることが報告されています。実際、エストロゲン急落に伴いセロトニントランスポーターが減少し、セロトニン(幸せホルモン)が枯渇しやすい状態になるとの仮説があります。ホルモン環境の劇的変動に脳が適応できない場合、気分変調を引き起こす一因となりえます。また妊娠・出産に関連してコルチゾールなどストレスホルモンの調節も変化し、視床下部-下垂体-副腎系(HPA系)の不安定化が産後うつ発症の強い危険因子として挙げられています。

神経伝達物質

産後うつの脳内機序は一般のうつ病と類似しており、セロトニンやドーパミン、ノルアドレナリンなどモノアミン系の機能低下が関与します。セロトニン(幸せホルモン)不足は抑うつ気分や不安の原因になり、ドーパミン系の機能低下は喜びや意欲の減退に関与すると考えられます。さらに、これらの神経伝達物質システムへのホルモンの影響も無視できません。妊娠中に高まっていたエストロゲンはセロトニン受容体機能に影響し、出産後の急低下で中枢神経の適応メカニズムが破綻することが、産後うつ発症の生物学的脆弱性として提唱されています。

心理社会的要因

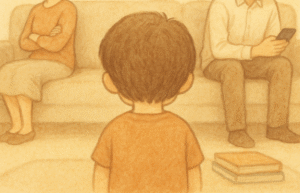

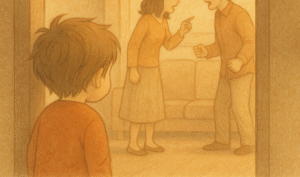

出産・育児というライフイベント自体が女性にとって大きなストレスの要因であり、心理社会的要因は非常に重要です。育児ストレスや睡眠不足、生活の激変は産後うつの誘因になります。初めての育児によるプレッシャー、「母親としてこうあるべき」といった社会的期待とのギャップ、夫や家族からのサポート不足などが重なると、精神的負担が増大します。例えば、日本では核家族化や夫の長時間労働により、産後に母親が孤立しやすい環境にある場合、産後うつのリスクが高まる傾向があります。反対に、文化的に出産直後1ヶ月は実家や家族が新生児ケアを手伝う習慣(いわゆる「里帰り出産」など)がある場合、母親のメンタルヘルスが守られ、発症が遅れたり軽減したりするとの報告があります。実際、世界143研究のレビューでは、産後1ヶ月に家族の手厚い支援を受ける文化圏では発症率が低く、発症時期も遅れることが指摘されています。産後うつのリスク因子として最も強力なのは、大きな生活上のストレス出来事や慢性的な負担、配偶者との不和、社会的支援の欠如であることが繰り返し示されています。

遺伝的要素

うつ病の家族歴や本人の過去の気分障害歴は、産後うつの有力な危険因子です。これは、遺伝的素因が産後うつに影響することを示唆しています。具体的には、セロトニントランスポーター遺伝子や脳由来神経栄養因子(BDNF)の多型など、うつ病関連遺伝子が産後うつの感受性に関与する可能性が研究されています。産後うつはストレス脆弱性モデルで説明されるように、遺伝的・ホルモン的脆弱性を持つ女性にストレス(出産や育児負担)が加わることで発症しやすいと考えられます。双子研究でも、出産後の気分障害に対する遺伝率が示唆されており、実際に家族内発症が認められるケースも少なくありません。ただし、遺伝要因単独で決まるわけではなく、遺伝×環境(ホルモン変化・ストレス)の相互作用が産後うつ発症に寄与するという統合的な見解が主流です。

2. 統計

日本国内の発症率

日本における産後うつ病の発症率は概ね10〜15%程度と報告されています。例えば、浜松医科大学のコホート研究では、産後3か月までの累積発症率がおよそ13%(主要先進国と同等)であったとされています。またエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を用いた全国調査では、産後1か月時点でEPDSスコア9以上のハイリスク産婦が約9.7%存在するとの報告があります。一方で調査の方法や基準によって値に幅があり、ある研究では産後1か月時の産後うつ有病率は14.3%とされています。全体として「10人に1人程度」が発症するという理解が広まっています。なお、多くの母親が経験する一過性のマタニティ・ブルーズ(産後マタニティブルー)は約50〜80%と高頻度ですが、これは通常2週間以内に自然軽快し、臨床的な産後うつとは区別されます。

主要先進国との比較

国際的に見ると、産後うつの有病率は国や文化によって大きく異なります。世界平均では10〜20%とされていますが、Halbreichらの大規模レビュー(40か国,143研究)では4%から50%超まで幅広い値が報告されました。このばらつきには、診断基準やスクリーニング法の違いに加え、文化的要因が関与すると考えられます。興味深いことに、一部レビューによれば日本およびアジア圏は産後うつ発生率が比較的低め、米国は高めとされています。実際、ある国際比較では「産後うつの最低値は日本(約4%)、最高値はアメリカ(60%近くに上る研究も)」と報告されました。ただし、この極端な差は調査方法の違いや「抑うつ症状の文化的表現の違い」による可能性が大きいと指摘されています。主要先進国(米英仏独など)では概ね10〜20%前後に収まる報告が多く、例えば、米国CDCの推計では出産女性の約8人に1人(12〜13%)が産後うつを経験するとされています。イギリスやフランス、ドイツでも同程度(10〜15%)の有病率が報告され、各国とも産後うつは重要な公衆衛生課題となっています。一方でデンマークの全国データでは「精神疾患既往がない初産婦での産後うつ発症は1%未満」と低率だったとの報告もあり、社会保障や支援体制の差が発症率に影響している可能性があります。

初産婦・経産婦の比較

初産婦(初めての出産)は未知の育児への不安やホルモン変化への初暴露などから産後うつのリスクが高いと考えられがちです。実際、日本の一部調査では産後2週時点でのEPDS高得点者割合が初産婦30.5%、経産婦20.8%と、初産婦にやや高率な傾向が示されています。また妊娠中〜産後の縦断研究でも、初産婦は産後に抑うつスコアが上昇しやすいとの結果があります(例:妊娠20週で10%だったEPDS陽性率が、産後数日で16.9%、2週で24.7%に増加)。これは初産の環境変化ストレスや育児スキル未経験による心理的負担を反映している可能性があります。一方、経産婦(複数回出産経験者)も上の子の世話と新生児育児の両立など特有の負担があります。中国での研究では初産婦21.9%、経産婦22.3%と差がなく、必ずしも初産がリスクとは限らない結果もあります。また海外レビューでも、出産回数自体は産後うつの独立した決定因子とは言い切れず、個々人の既往歴やサポート状況の方が決定的とされています。重症度に関しても、初産婦だから特に重篤という明確なデータはなく、むしろ過去に産後うつを発症した経産婦は再発リスクが高いため注意が必要です。一度産後うつを経験した女性は、次回出産での再発率が非常に高く、抗うつ薬治療歴がある場合で27倍、入院治療が必要なほど重かった場合は46倍も再発しやすいとの大規模研究があります。したがって初産・経産に関わらず、過去の産後うつ、気分障害の既往こそが最も強力な予測因子と言えるでしょう。

3. 診断と症状

診断

産後うつ病は正式には一般のうつ病と同じ診断基準で評価されます。すなわち抑うつ気分、興味・喜びの喪失、食欲不振、睡眠障害、倦怠感や疲労感、罪悪感や無価値観、思考や動作の緩慢さ、希死念慮などの大うつ病エピソードの症状が見られ、機能障害を伴う状態です。もちろん、臨床の診察場面で診断を受けることが大切です。一過性で軽微なものは除外されます。スクリーニング検査もありますが、正しい方法で実施するようにしてください。

主な症状

産後うつの症状は基本的に通常のうつ病と同じですが、母親という立場特有の側面もあります。典型的には「気分が沈み、以前は楽しかったことにも興味が持てない」状態が日中ほぼ持続し、それが2週間以上続きます。些細なことで悲嘆に暮れたり涙が止まらなくなったり、強い不安や焦燥感に襲われることもあります。また、著しい疲労感や活力の低下、睡眠障害(赤ちゃんのお世話による中途覚醒に加え、不安で眠れないなど)、食欲低下や体重減少が見られることも多いです。産後うつではしばしば強い不安やパニック発作を伴い、育児への過度な心配や自信喪失が顕著になります。「自分は母親失格だ」「子どもに申し訳ない」といった過剰な罪悪感や無価値観も訴えやすく、集中力低下や思考力低下から育児や家事の段取りがつかなくなることもあります。重症例では、「子どもとともに消えてしまいたい」「もう何もかも終わりにしたい」という思考が出現することがあり、希死念慮や育児放棄、自傷行為や自殺企図には特に注意が必要です。

一方、多くの母親が経験するマタニティブルーズでは情緒不安定や涙もろさはあるものの、これら症状は産後数日〜10日以内に自然に軽快し、育児はある程度こなせます。しかし、産後うつになると日常活動や育児への関心さえ失われ、子ども好きであった母親でも赤ちゃんへの愛着形成が困難になったり、抱っこする気力さえわかないケースもあります。例えば、「赤ちゃんが可愛いと思えない」「子育てが苦痛で仕方ない」といった状態は産後うつを強く示唆するため注意が必要です。日本人母親でも症状自体は欧米と変わりませんが、文化的背景から「自分が頑張らないと」と一人で抱え込み、感情を内に抑え込む傾向があり、身体症状(頭痛や倦怠感)として訴えることはあっても精神的な苦痛に耐えながら弱音を吐かず、なかなか周囲に助けを求めない傾向が指摘されています。また、日本では「お産はおめでたいこと」という価値観が根強く、ネガティブ感情の表出に罪悪感を抱きやすいため、表面的に気丈に振る舞っていても内心は深刻な抑うつ状態が増悪している……ということもあります。周囲も「出産して嬉しくて楽しいはず」と考えてしまい、気づかれにくいことも懸念されます。このように症状表現に文化の差はあるものの、抑うつ気分、強い不安、興味喪失といったコア症状自体は普遍的であり、産後の母親の些細なサインも見逃さず評価してもらう必要があります。

鑑別診断

まず産後マタニティブルーズとの鑑別があります。これは出産直後数日から始まり、ホルモン急降下や疲労に起因する一過性の情緒不安定で、2週間以内に自然軽快する軽症のものです。もう一つ重要なのは産後精神病(Postpartum psychosis)との鑑別です。産後精神病は産褥期に発症する急性の精神病性障害で、しばしば妄想や幻覚、著しい興奮、混乱状態を伴います。頻度は約0.1%(1000件の分娩に1件)と稀ですが、発症時期は主に産後数日〜2週間以内と産後うつより早く、症状も派手で行動の予測ができないなど精神科的な緊急の対応が必要です。産後うつの一部重症例で妄想的な罪責感(「自分は子どもを悪魔だと思う」等)や幻覚が出現することもありますが、その場合も既に産後精神病の範疇と考え、ただちに精神科での治療を要します。産後精神病の多くは抑うつ症状よりむしろ錯乱や被害妄想が主体となり、場合によっては家族を巻き込んだ心中や新生児加害のリスクを伴う危険な状態です。しかし、産後うつが重篤化した場合も自殺企図や児への危害に至りうる点は共通するため、リスク評価と迅速な対応が重要です。とにかく、産後に精神症状を強く認める場合は精神科の受診を真剣に検討することが重要です。残念ながら日本では精神科受診が遅れることも多く、重症化してしまい、治療が長期化することも少なくありません。

おわりに

今回は、「産後うつとは何か」について、「まずは知ってもらう」という観点から解説しました。

産後うつは、決して特別な人だけが関わる病気ではなく、誰にでも起こりうる身近な疾患です。そのため、母親自身はもちろん、家族や周囲の人々が産後うつのサインに早く気づき、ためらわずに精神科など専門機関への相談につなげることが肝要です。

現実には、母親は産科の診察や家族・知人の前では無理をして元気に振る舞いがちで、不調を一人で抱え込んでしまうケースが少なくありません。その結果、気づかれないまま症状が悪化し、最悪のケースでは自殺や家族を巻き込むような悲劇につながることもあります。こうした事態を未然に防ぐためにも、産後うつについて「知ること」「気づくこと」「声をかけ合うこと」が重要です。

出産という大きなライフイベントを母子ともに健やかに乗り越えるために、一人でも多くの方に産後うつへの理解が広まり、早期発見・早期受診の意識が広がっていくことを、一人の精神科医として心から願っています。

参考文献・情報源

厚生労働省「妊産婦のメンタルヘルス対策について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160213.html

日本産婦人科医会「産後うつ病に関する提言」

https://www.jaog.or.jp/lecture/ppd/

日本精神神経学会「産後うつ病の診断と治療」

https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/ppd_guideline.pdf

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5).

World Health Organization (WHO). “Maternal mental health”

https://www.who.int/mental_health/maternal-child/maternal_mental_health/en/

O’Hara MW, McCabe JE. “Postpartum depression: current status and future directions.” Annu Rev Clin Psychol. 2013;9:379-407.

Stewart DE, Vigod SN. “Postpartum Depression: Pathophysiology, Treatment, and Emerging Therapeutics.” Annu Rev Med. 2019;70:183-196.

Halbreich U, Karkun S. “Cross-cultural and social diversity of prevalence of postpartum depression and depressive symptoms.” J Affect Disord. 2006;91(2-3):97-111.

Gavin NI, Gaynes BN, Lohr KN, et al. “Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence.” Obstet Gynecol. 2005 Nov;106(5 Pt 1):1071-83.

Shorey S, Chee CYI, Ng ED, Chan YH, Tam WWS, Chong YS. “Prevalence and incidence of postpartum depression among healthy mothers: A systematic review and meta-analysis.” J Psychiatr Res. 2018;104:235-248.

Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. “Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale.” Br J Psychiatry. 1987;150:782-786.

Dennis CL, Falah-Hassani K, Shiri R. “Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: systematic review and meta-analysis.” Br J Psychiatry. 2017;210(5):315-323.

Meltzer-Brody S, et al. “Brexanolone injection in postpartum depression: two multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trials.” Lancet. 2018;392(10152):1058-1070.

Deligiannidis KM, Meltzer-Brody S, et al. “Zuranolone for the Treatment of Postpartum Depression.” Am J Psychiatry. 2023;180(6):445-454.

米国疾病対策センター(CDC) “Depression Among Women”

https://www.cdc.gov/reproductivehealth/depression/index.htm

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Guideline: Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance (CG192)

https://www.nice.org.uk/guidance/cg192

Danish nationwide registry study: Munk-Olsen T, Laursen TM, Pedersen CB, et al. “New parents and mental disorders: a population-based register study.” JAMA. 2006;296(21):2582-2589.

Pearson RM, Evans J, Kounali D, et al. “Maternal depression during pregnancy and the postnatal period: risks and possible mechanisms for offspring depression at age 18 years.” JAMA Psychiatry. 2013;70(12):1312-1319.

奥山美樹, 岡本泰昌. 「産後うつ病の臨床と社会的背景」日本臨床心理学会誌. 2017; 35(5): 556-562.

熊谷麻美, 井上智子. 「産後うつ病の臨床像と治療」日本小児精神神経学会誌. 2022; 62(1): 16-25.

日本助産師会「産後ケア事業」

https://www.midwife.or.jp/postpartumcare